パソコンを使っていると、ファイルやフォルダが増えすぎて、どこに何を保存したか分からなくなることがあります。

その原因のひとつは、保存するときのルールが統一されていないことです。

PC内でのデータの管理は、現実の収納と違って、すべての収納物を見た目で判断できなくなります。

大きさも同じですし、収納箱に目印もありません。

そこで、データ管理をするためには、ルールを決めておく必要があります。

ファイル名や保存場所のルールを少し意識するだけで、迷子のデータを減らすことができます。

この記事では、ファイル整理と命名の基本的な考え方をわかりやすく紹介します。

また、ルール作りのための基礎知識にもなりますので、関連記事も参考にしてみてください。

ファイルとフォルダの違いを理解しよう

エクスプローラーの構造と基本操作を覚える

1. なぜファイル整理が必要なのか

ファイル整理で大事なことは、シンプルで長く使えるルールを決めることです。

なぜなら、そうしないと古いファイルが使えないデータになってしまうからです。

もっと正確に言うと、情報を整理するのに手間がかかりすぎるということになります。

「消すに消せない、未整理のデータ」を溜め込んでしまっている経験が、多くの人にもあるのではないでしょうか。

また、ファイルはただフォルダで分けておけば良いというものでもありません。

例えば、過去の書類ファイルを参照するとき。

ファイルが種類ごとにファイルで分けられているとします。

ただし場合によっては、すべてのファイルが一覧で時系列に並んでいる方が、参照の精度が良いことがあります。

このように、ファイル整理はちょっとした工夫で、長期保管に耐えられるものになります。

これから長くPCやインターネットを使う上で、快適にデータを保管する基本的な考えでもあります。

この記事では、そういったアイデアを紹介していますので、取り入れてみてください。

2. ファイル名のつけ方

ファイル整理においては、ファイル名のつけ方がとても重要です。

現実のモノなら見た目や形で区別できますが、ファイルは画面上では「名前」以外に見分ける方法がありません。

とはいえ、あまり凝った名前を毎回つけるのは面倒ですし、続けるのも大変です。

そこで、ズボラさんでも実践できる簡単なルールから、少し工夫した整理のコツまで紹介していきます。

ズボラな人でもできる、簡単ルール

ルール作りは、あまり厳密すぎると長続きしません。

なぜなら、ルールに当てはまらないケースが必ず発生するからです。

そこでおすすめなのは、最低限のルールを決めておくことです。

思いつきで特別なことをせず、だいたいの場面で使える仕組みにしておけば、無理なく続けられます。

そこでおすすめなのが、日付を付けるというシンプルな方法です。

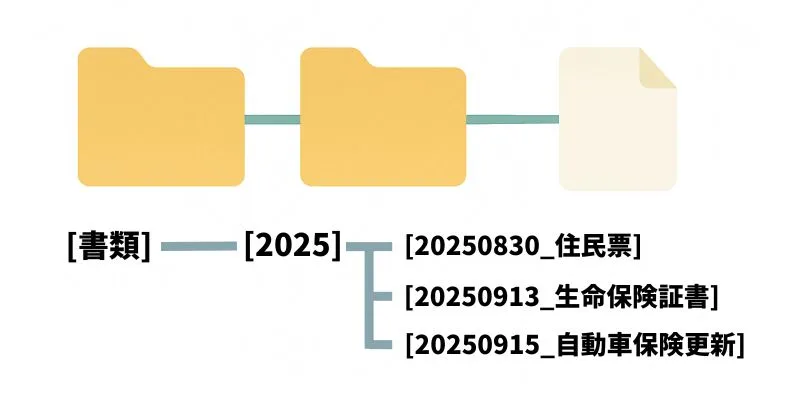

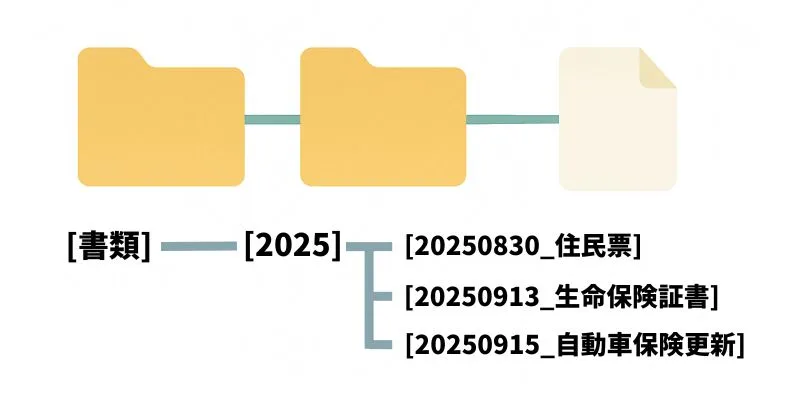

例えば、書類ファイルを管理するときに、「20250830_住民票」「20250913_生命保険証書」「20250915_自動車保険更新」のようにしておきます。

そうやって、ファイルが時系列に並ぶようになるだけで、後から見直したときの参照精度は格段に上がります。

特にそれぞれが関連のあるファイルではなくても、その時期の行動が見えてきて、ファイル情報をどう探してどう使うかも見えてきたりします。

また、この方法を取り入れると、細かいフォルダ分けが必要がないことも分かります。

大きなカテゴリや時期でフォルダを分けるとしても、ファイルは一覧で時系列に並んでいる方が見やすい場合があるからです。

この方法はシンプルですが、ファイル管理において強力な方法です。

基本的な要点を押さえる

日付を付けるだけでも、ファイル構成はかなり分かりやすくなります。

ただ、実際にいろいろな種類のファイルを扱っていると、もう少し工夫が欲しいと感じることがあります。

そこでここからは、日付ルールを基本にしながら、さらに便利に整理できる方法を紹介していきます。

- ファイルの種類によって使い分ける

個別にファイル名を編集しやすいデータなら問題ないですが、扱うファイルが多すぎて、そういった手間をかけられないものもあります。

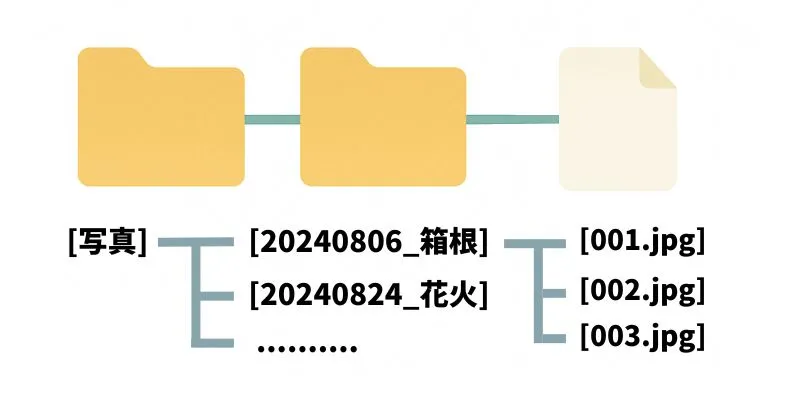

例えば、写真ファイルであれば、カメラやスマホで自動生成されるファイル名のままにしておいて、格納するフォルダ名に日付を付けるようにします。

そうすると、少ない手間で基本的な管理ルールを守ることができます。

写真データのように、数が増えやすいものはフォルダ名でまとめて整理。一方で、重要な書類のように数が少ないものは「日付_書類名」とする。

そして、フォルダを細かく分けすぎないように、大きなカテゴリと日付を意識すれば、フォルダ階層はスッキリしてきます。- ナンバリングを組み合わせる

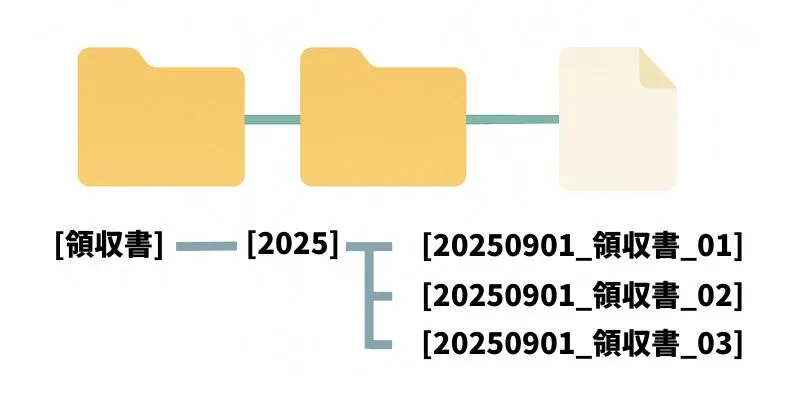

同日、同種類など、ファイル名が被るものには、凝った名前をつけるより、連番を付けると手間が省けます。

ファイル名の個々のパーツは、より簡単なものにしておくと、長期的に管理しやすいものになります。

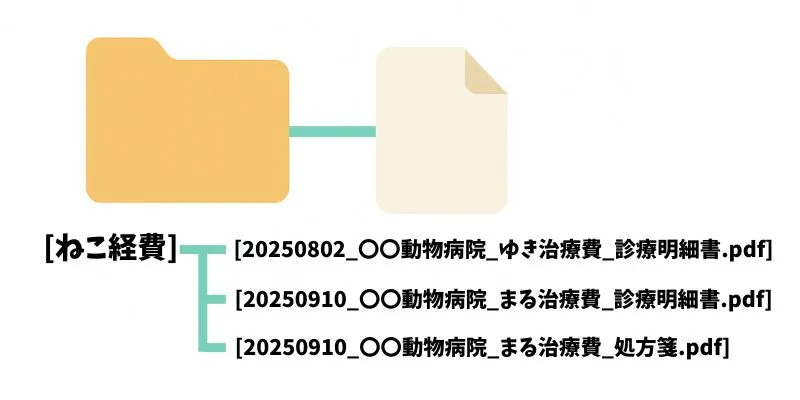

- ファイル名は短くなくても良い

ファイル名は見やすさにこだわるより、「検索しやすさ」「ソートしやすさ」を優先する方が、整理しやすくなります。

多少長くなっても、内容が分かる名前にする方が実用的です。

「簡単さ」とはかけ離れるように思われるかもしれません。

しかし、特に加工したり略したりしない、そのままの名前を付けることで、後で見返したときに意味が生まれます。

さらに余裕があれば押さえたい工夫

- 統一感をもたせる

家族など、他の人と共有するデータの場合は、共通のルールを決めておくと管理が楽です。

例えば、「YYYYMMDD_用途_名前」のように、一律でフォーマットを統一しておきます。- 検索に使いそうな言葉を入れる

名前をつけるときは、その時々で気の利いた単語を入力するより、自分が検索するとしたらという発想で決めていいきます。

ほとんどの場合、通常使われる名前を付けておくと、後々見返したときに見つけやすくなります。

例えば、「領収書」「賃貸借契約書」「北海道旅行」など、迷わないワードを選びます。

📌 ファイル名の工夫は、日々の作業効率に直結します。

最初から完璧でなくても、少しずつ自分なりのルールをつくっていけば、ファイル管理が格段に楽になります。

3. まとめ

ファイル整理を長く続けるためには、シンプルなルールを作ることが大切です。

最低限「日付を入れる」だけでも、後から探しやすさは大きく変わります。

そこからさらに、次のような工夫を取り入れれば、より精度は上がっていきます。

ファイルの種類ごとに使い分ける

日付とナンバリングを組み合わせる

長くても分かりやすい名前を付ける

また、ファイル名を整えておくことは、クラウドやバックアップと組み合わせるときにも効果的です。

ローカルだけでなくオンラインでも探しやすくなるので、ぜひ実践してみてください。

この他にも、当サイトでは、パソコンやインターネットを安全・快適に使えるよう、基本的な使い方を分かりやすく解説しています。興味のある方は関連記事からご覧ください。

【Windowsを活用する基礎解説まとめ】

ファイル管理の基本まとめ

エクスプローラーの構造と基本操作

ファイルとフォルダの基本ルールを知る

家族で安全にPCを使うための解説

1台のPCを家族で共有する方法【アカウントの分け方】

子ども用の制限付きアカウントをつくる方法

キーボードとタイピングの基本まとめ

キーボードのキーの意味と役割をまとめて解説

よく使うWindowsショートカットキーまとめ

ここから始める、タッチタイピングの超基本

初心者向けタイピング練習サイトまとめ

インターネットを使うための基礎知識

Web検索の超基本テクニックをおさらい

【PCを安全に使うために】

パスワード管理やセキュリティ対策については、以下の記事で詳しく解説しています。

Windows セキュリティの設定方法を解説

安全なパスワードの作り方を解説

パスワード流出とは?:いまからできる対策を解説