「ファイルをどこに保存したか分からなくなった」

「いつのまにか、データが散らかってる」

など、ファイル管理に関する悩みは、多くの人が通る道です。

ファイル管理が上手くいかない原因のひとつは、PCの自由度が高いためです。

ある程度、自由にできてしまうために、自分でルールを決めておかないと、データは散らかり放題です。

さらに、ファイルやフォルダには見た目以上に細かいルールや構造が存在します。

たとえば、保存場所を変えただけでファイルが開けなくなるようなことも、仕組みを知れば理由が分かってきます。

基本を知ることで、一般的な管理ルールについて理解が深まりますし、それを自分用のルールに発展させることもできます。

この記事では、ファイルとフォルダの基本と、フォルダ構造について解説しています。

あわせて、関連記事も参考にしてみてください。

エクスプローラーの構造と基本操作を覚える

ファイル整理・命名の基本|迷子にならないデータ管理の考え方

1. ファイルとフォルダの基本を理解しよう

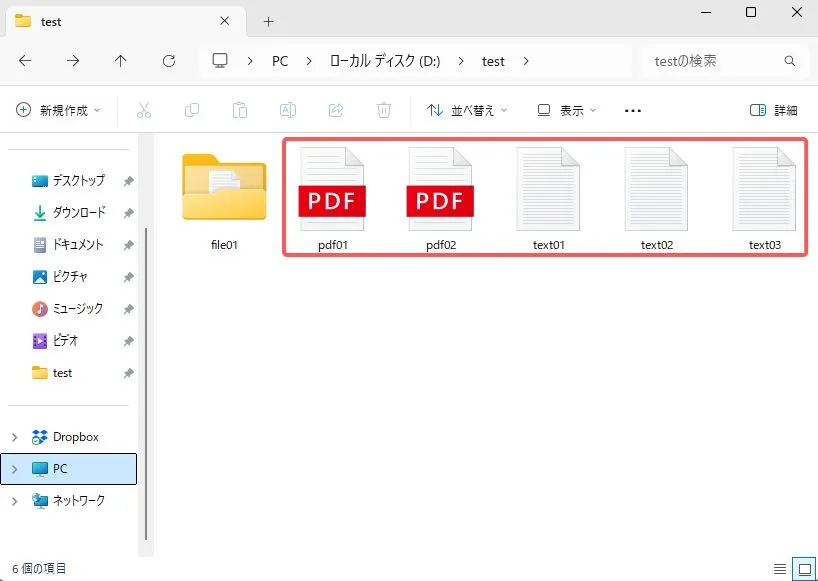

PCの中のデータは、ファイルとフォルダという形で保存されています。

エクスプローラーを開くと、その内容が一覧として表示されます。

ファイルとは?

ファイルとは、保存された情報です。

もう少し具体的に言うと、文書・画像・音楽・動画など、アプリで作成された情報などを指して言います。

“コンテンツ”と言ったらイメージしやすいかもしれません。

見たり、聞いたり、編集したりする、中身のあるデータをファイルと言います。

フォルダとは?

フォルダは、データを入れておくための”入れ物”です。

自分自身は情報を持たず、ただ箱としての役割を果たします。

フォルダが持っている情報は、基本的に自分の名前だけです。

その中にどんなファイルが入っていても、フォルダ自身が特別な機能を持つことはありません。

また、フォルダには決まった大きさはなく、基本的に容量の上限もありません。

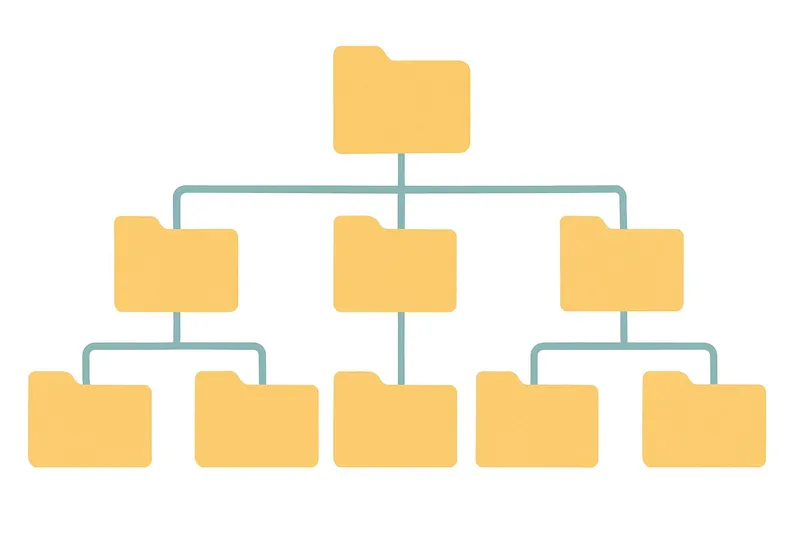

フォルダの中にさらにフォルダを作ることもでき、理論上はいくらでも深い階層を作成できます。ただし、あまり複雑にすると整理が難しくなり、かえって目的のファイルを探しにくくなってしまいます。

現実的には、階層は浅く分かりやすい構成にするのが、管理のコツです。

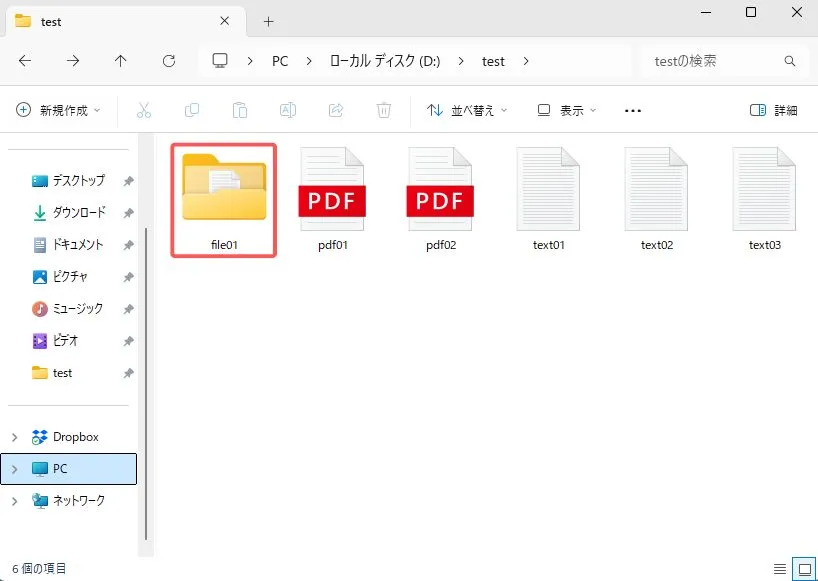

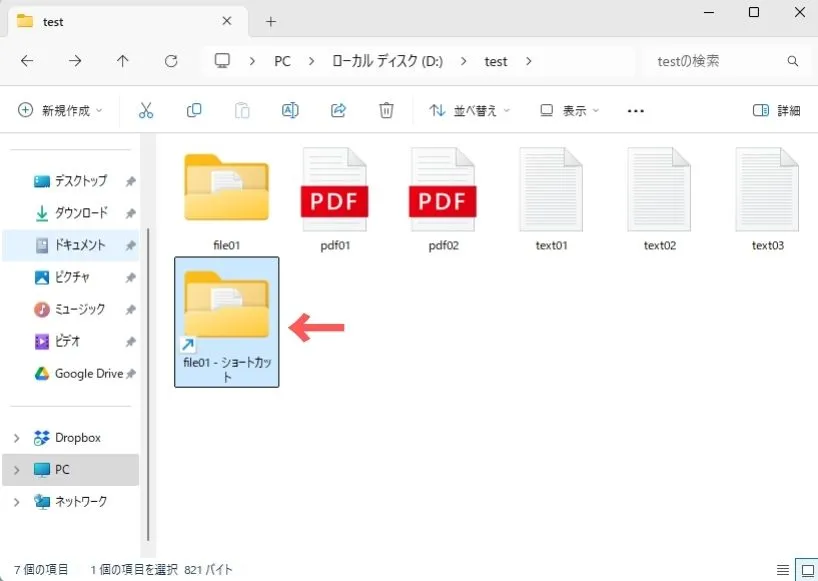

ショートカットファイルについて

ショートカットは、元のファイルを開くためのスイッチのようなものです。

実はショートカットも「.lnk」という拡張子を持つファイルの一種です。

そのため技術的には「ショートカットファイル」と呼ぶことができます。

ただし、普通のファイルと違うのは中身のデータを持っていないという点です。

テキストファイルなら文字データ、写真なら画像データを保存していますが、ショートカットが記録しているのは、本体ファイルへのリンク情報だけです。

ショートカットには、アイコンの左下に矢印マーク(↗️)が付いているので、それで見分けることができます。

ショートカットは削除しても元のデータに影響しないため、安心して使えます。

その特性から、デスクトップに置いて元のファイルを素早く開くための装置として利用されるのが一般的です。

2. フォルダの階層とパスを理解しよう

前項で確認したように、情報はすべてファイルとして保存されます。

そして、ファイルを整理するためにフォルダを使います。

このようにフォルダを入れ子状態に格納することを、フォルダ階層と言います。

ファイル階層を考えるときは、次の点に注意すると管理がしやすくなります。

ファイルを整理するとき、最初は思いついたままフォルダを作りたくなるかもしれません。

しかし、後から見返したときに意味が分からなかったり、階層が複雑になりすぎて迷子になることがあります。

そのため、長く使えるカテゴリで大まかに分けることが大切です。

まずは、大枠のカテゴリをまず決めておくと、後から探すときにも分かりやすくなります。

また、フォルダを細かく分けすぎないこともポイントです。

「2025年1月」「2025年2月」など細かく作りすぎると、どこに入れたかを覚えきれなくなりがちです。

例えばフォルダを「2025年」にして、格納するファイル名の頭に「20250101」と年月日を付けておくと、並びも揃って参照しやすくなります。

さらに、階層を深くしすぎないことも重要です。

どんどん深くしてしまうと、開くまでに何度もクリックが必要になり、かえって効率が下がります。

階層は基本的に2〜3段階までを目安にします。とは言え、絶対的な決まりではなく、ほどよく整理された構造を目指す考え方という理解で充分です。

このように、フォルダ作りのルールを決めておくことは、長期的なファイル保管に耐えられる仕組みになります。

また、名前に関しては「忘れた頃に検索するとしたらどういう言葉で検索するか?」という視点で考えると良いです。

「年月日」「書類名」「用途」「目的」などから、自分の必要性にあったものがきっと見つかります。

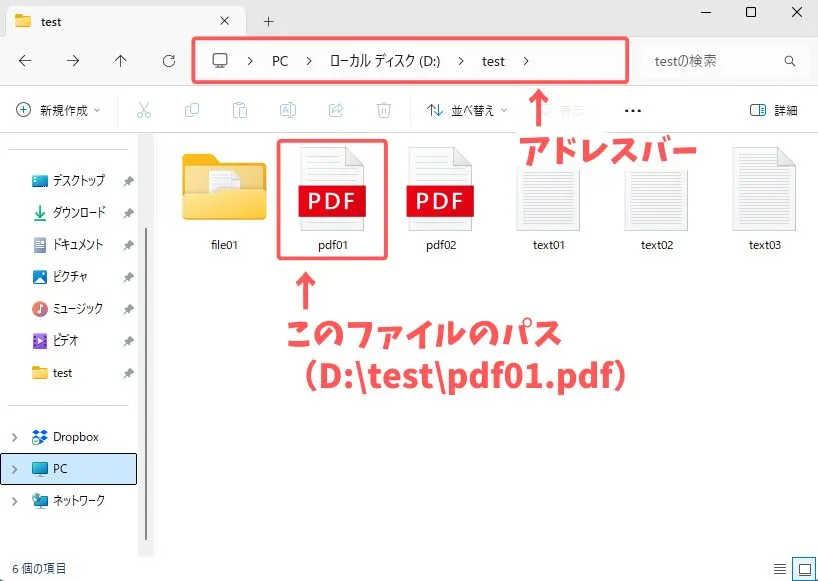

パスについて

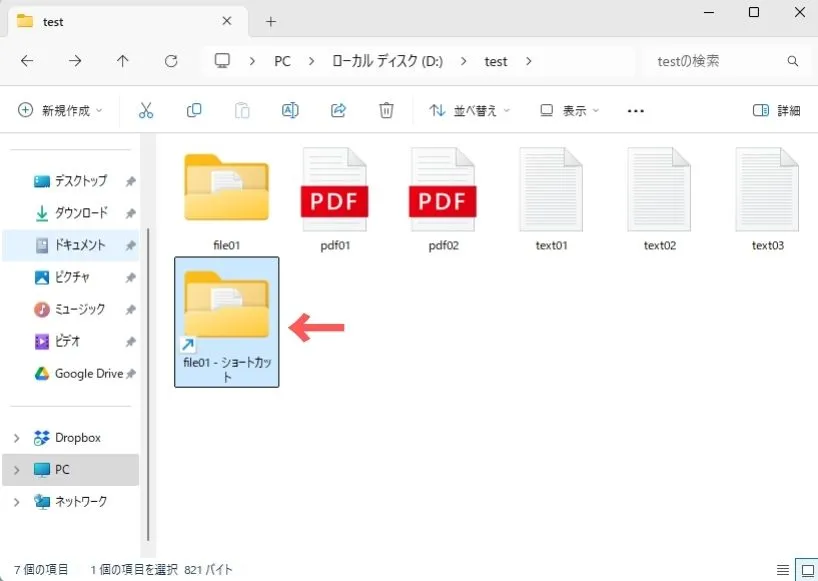

ファイルやフォルダには、住所があります。

PCはファイルの場所を探すときに、住所を手がかりにします。この住所のことをパスと言います。

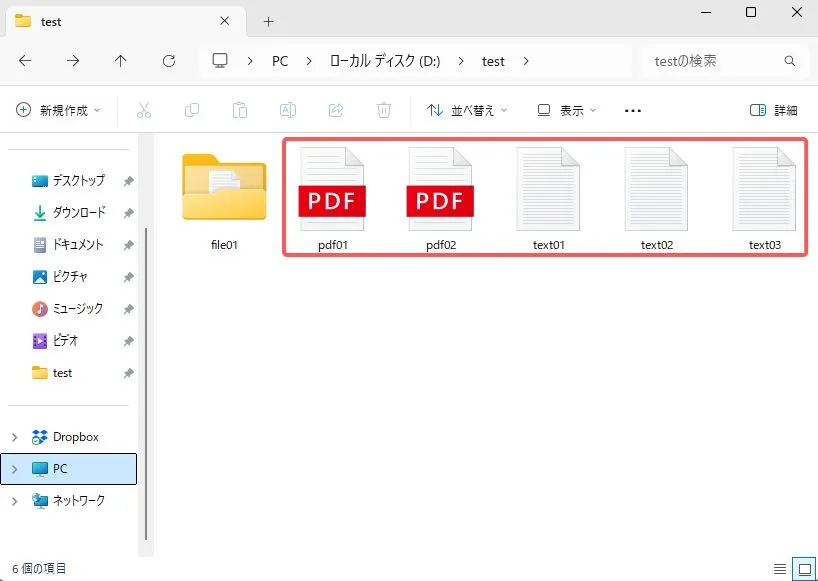

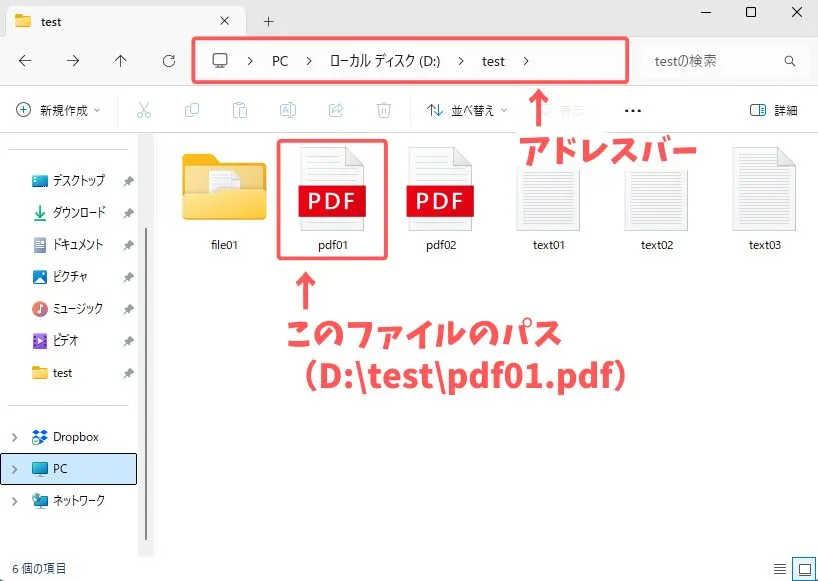

実際のエクスプローラーで見てみましょう。

パスは画面上部にあるアドレスバーに表示されています。

この画像では「Dドライブ → test → pdf01.pdf」という場所にファイルがあります。

つまり、このファイルのパスは次のように表現されます。

D:\test\pdf01.pdf

フォルダ階層を順番に「\(バックスラッシュ)」で区切って並べることで、パソコンは正確にファイルの場所を理解しています。

パスは「そのファイルの住所」のようなものなので、場所が変わると当然パスも変わります。

例えば、先ほどの「D:\test\pdf01.pdf」を別のフォルダに移動して、こうなったとします。

D:\document\pdf01.pdf

このとき、ファイルは同じでも、パスは別物になります。

このとき、移動そのものは何も問題ありません。日常的に「写真を整理する」「書類を別のフォルダにまとめる」といった操作は、特に何にも影響しません。

問題が起きるのは、他のアプリがそのファイルを使っているときです。

例えば、動画編集をしているときに、ある動画ファイルを参照している場合。

編集ソフトは、使用する動画の場所をパスで記録しています。

作業を完了しない段階で、その動画を別のフォルダに移動していまうと、参照先にファイルが無い状態になります。

ソフトから見れば「指定の住所にファイルがない」状態になり、画面上では「ファイルが見つかりません」とエラーが出ることになります。

このように、アプリが参照しているファイルを移動するときは注意が必要になってきます。

逆に、ただの保存用ファイルを整理するだけなら、場所を変えても問題はありません。

この仕組みは、ファイル管理をするうえで重要になってきます。

3. まとめ

ファイルとフォルダは、パソコンを使う上で欠かせない基本の仕組みです。

ファイル:写真・音楽・文書など、中身のあるデータ(コンテンツ)

フォルダ:ファイルを整理するための入れ物(箱)

ショートカット:本体にすぐアクセスするための近道(リンク)

パス:ファイルやフォルダの「住所」を示す情報

これらの仕組みを理解しておくと、後から自分で探すときや、アプリで参照するときに迷わなくなります。

とくにフォルダ階層や名前付けを工夫しておくことは、長期的に使える整理の基本になります。

この他にも、当サイトでは、パソコンやインターネットを安全・快適に使えるよう、基本的な使い方を分かりやすく解説しています。興味のある方は関連記事からご覧ください。

【Windowsを活用する基礎解説まとめ】

ファイル管理の基本まとめ

エクスプローラーの構造と基本操作

データ整理の基本:ファイル名の付け方

家族で安全にPCを使うための解説

1台のPCを家族で共有する方法【アカウントの分け方】

子ども用の制限付きアカウントをつくる方法

キーボードとタイピングの基本まとめ

キーボードのキーの意味と役割をまとめて解説

よく使うWindowsショートカットキーまとめ

ここから始める、タッチタイピングの超基本

初心者向けタイピング練習サイトまとめ

インターネットを使うための基礎知識

Web検索の超基本テクニックをおさらい

【PCを安全に使うために】

パスワード管理やセキュリティ対策については、以下の記事で詳しく解説しています。

Windows セキュリティの設定方法を解説

安全なパスワードの作り方を解説

パスワード流出とは?:いまからできる対策を解説