毎日使うパソコンは、見た目を少し変えるだけで印象も作業のしやすさも大きく変わります。

お気に入りの壁紙を設定したり、目に優しいダークモードに切り替えたりすれば、同じ作業でも快適さが違ってきます。

さらに、テーマカラーで画面にアクセントをつけたり、表示スケールを調整して文字やアイコンを見やすくしたり、アニメーションの動きを切り替えて操作感を変えたりと、Windowsには見た目を自分好みに整えるための機能がそろっています。

この記事では、初心者でも簡単に試せる 5つのカスタマイズ方法 を紹介します。

「もっと見やすく」「もっと心地よく」Windowsを使いたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

1. デスクトップの壁紙を変更する

Windows11では、次のような壁紙のパターンが用意されています。

1. 画像

2. 単色

3. スライドショー

4. Windows スポットライト

では、それぞれどういう事ができるのか、見ていきましょう。

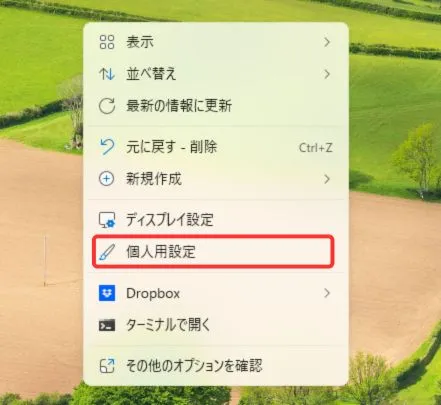

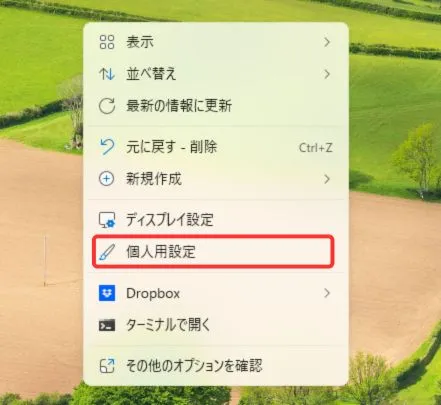

まずは、壁紙の設定画面の場所です。

スタートメニューから、「設定」→「個人設定」→「背景」を選びます。

デスクトップの何もないところで右クリック→「個人用設定」からも、同じ画面を開くことができます。

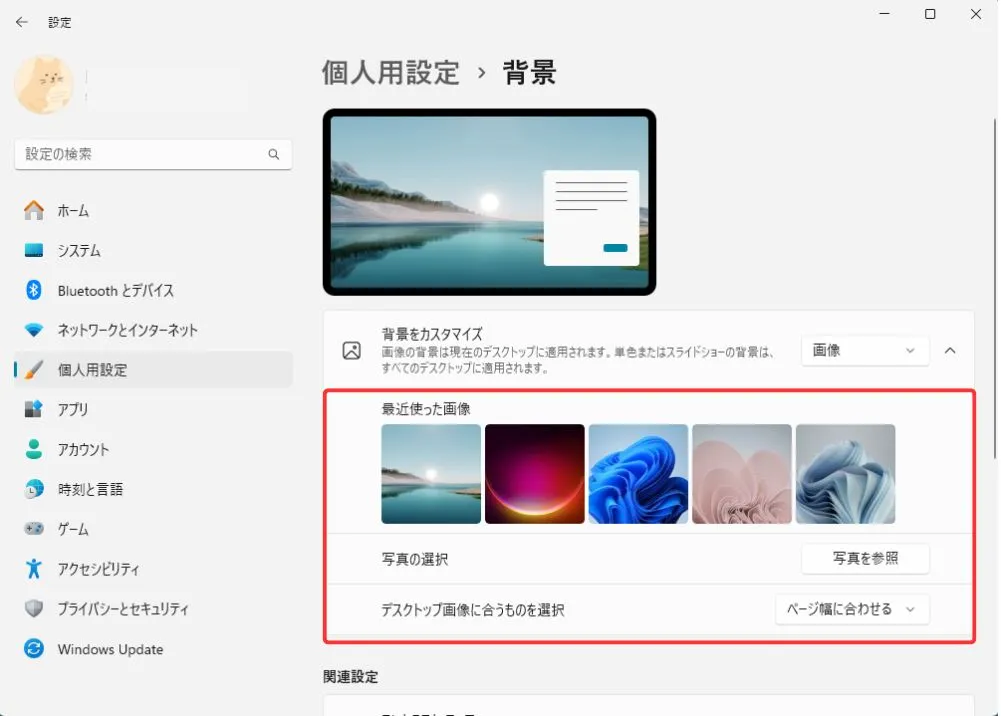

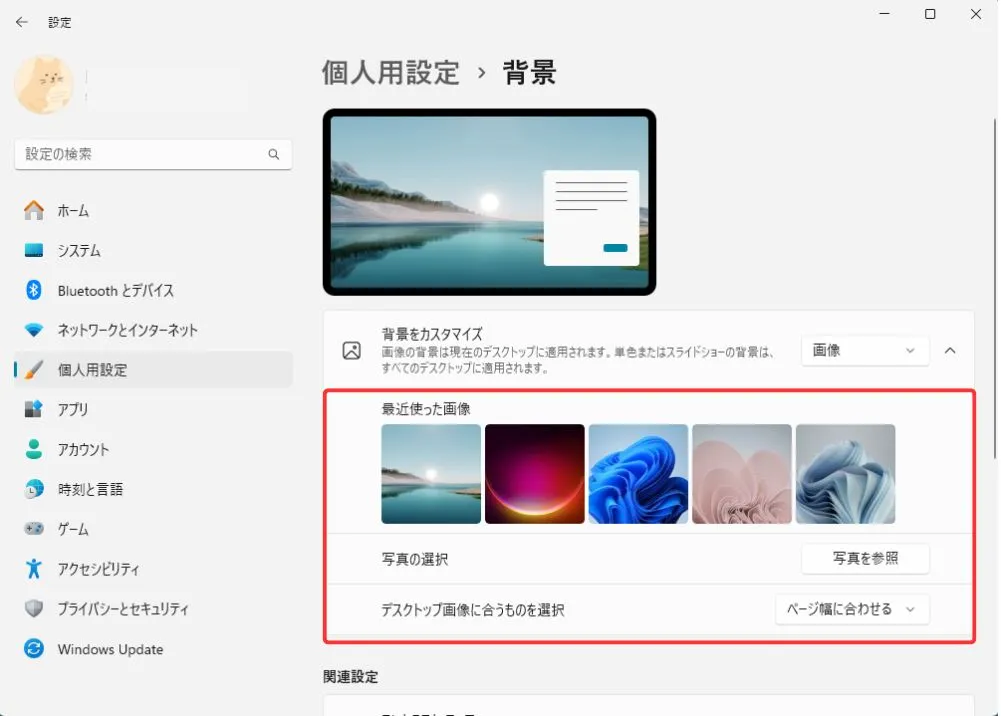

「個人用設定」の「背景」を開いたら、「背景をカスタマイズ」のリストから詳細を選びます。

1. 画像

「画像」を選ぶと、指定の画像を壁紙にすることができます。

手持ちの画像を壁紙にしたいときは、この方法で設定します。

画像を選ぶときは、「写真の選択」から「写真を参照」をクリックして、画像を指定します。

「最近使った画像」には、直近に選んだ画像の履歴が表示されています。

初期では、Windowsのテンプレート画像がいくつか表示されています。他のテンプレート画像を使いたいときは、「C:\Windows\Web\Wallpaper」に保存されているので、「写真を参照」から指定します。

「デスクトップ画像に合うものを選択」の項目は、画像の表示サイズを設定するものです。

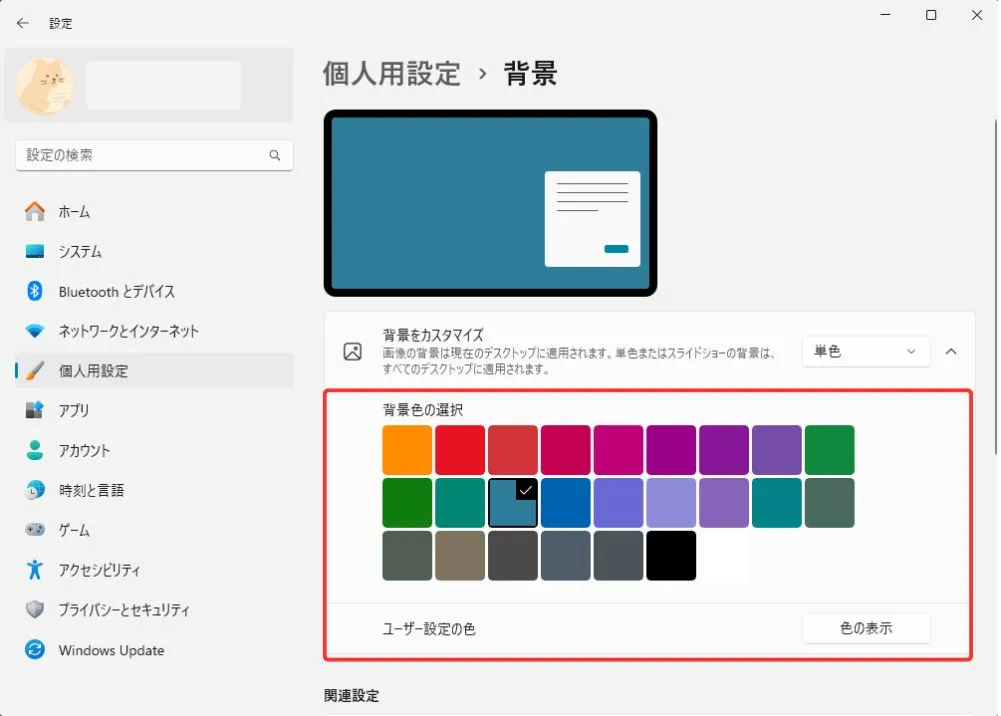

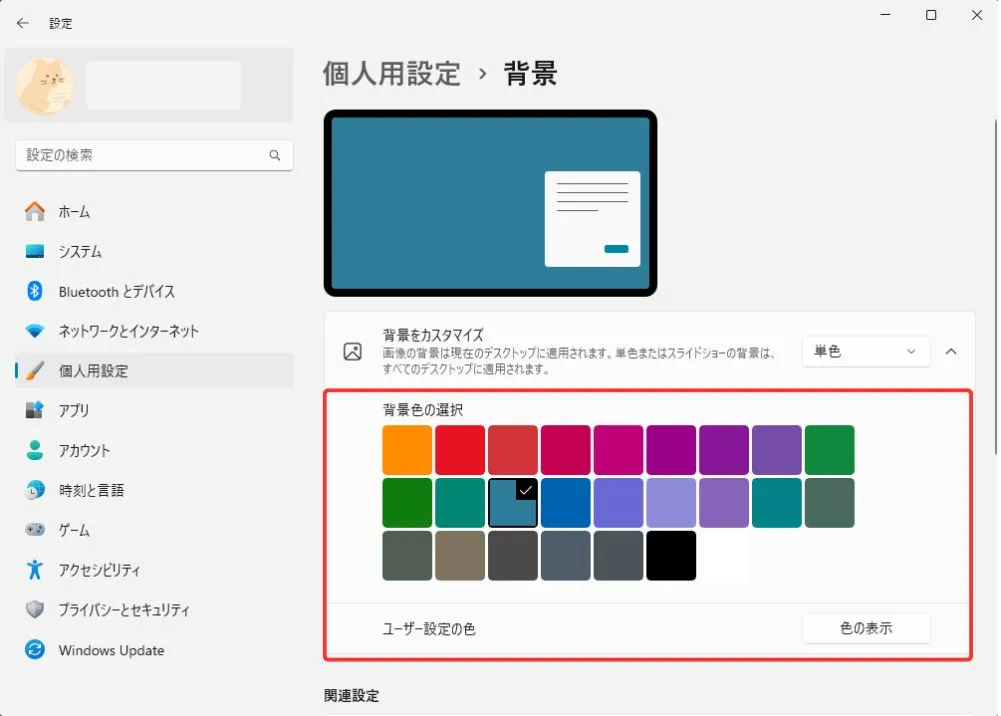

2. 単色

単色は、画像を使わずに、指定の色で背景を塗りつぶします。

「背景をカスタマイズ」から「単色」を選び、「背景色の選択」で好きな色を指定できます。

細かい色設定をしたいときは、「ユーザー指定の色」→「色の表示」から設定します。

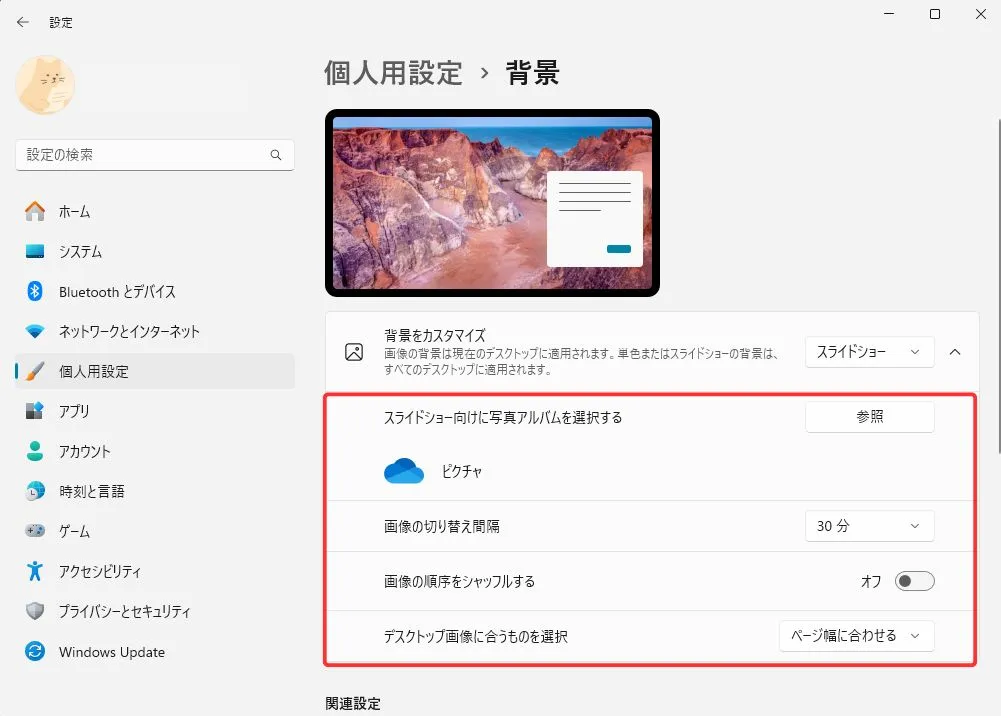

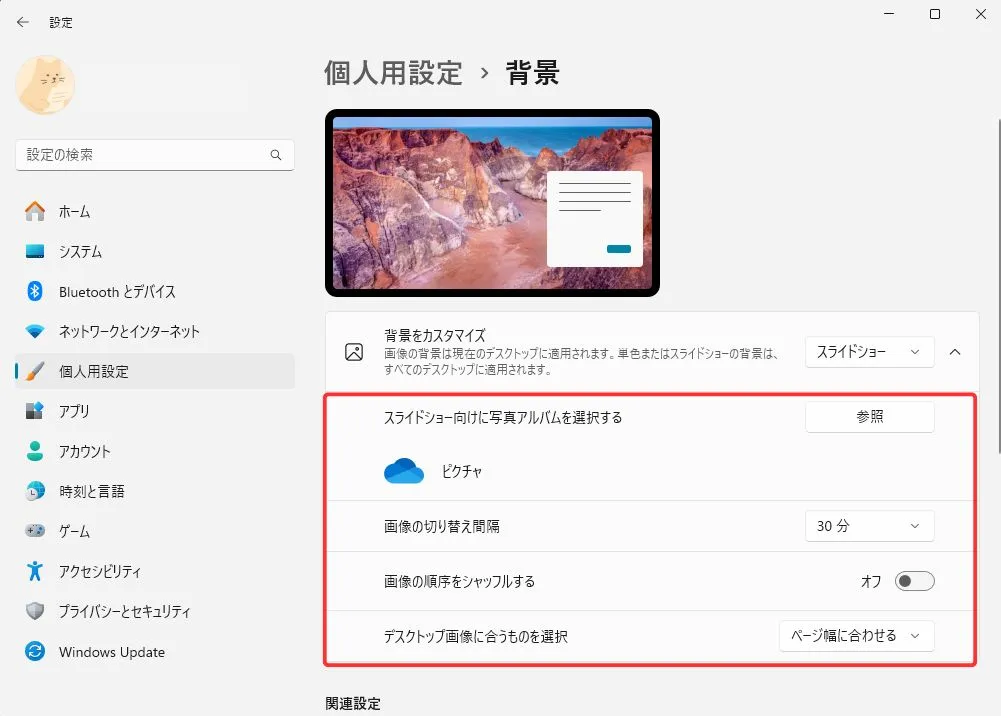

3. スライドショー

スライドショーは、画像が複数枚入ったフォルダを指定して、自動でローテーションする設定です。

まず、壁紙にしたい画像を入れたフォルダを用意します。

「スライドショー向けに写真アルバムを選択する」の「参照」から、作成したフォルダを選びます。

そうすると、フォルダ内の画像が壁紙として表示されます。

さらに、スライドショーの条件を設定できます。

画像の切り替え間隔:次の画像に切り替わるまでの時間。

画像の順番をシャッフルする:切り替わる順番をランダムにします。

デスクトップ画像に合うものを選択:画像表示のサイズを変える設定。

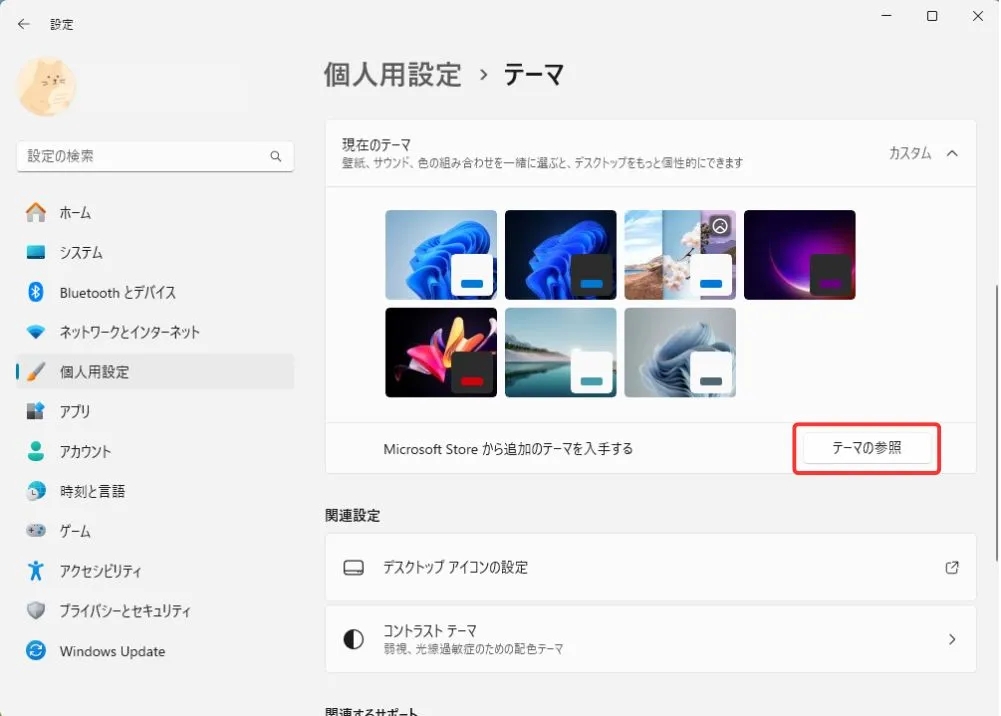

✅️ また、Microsoft Storeで、スライドショー壁紙とテーマカラーのパッケージを、ダウンロードすることができます。

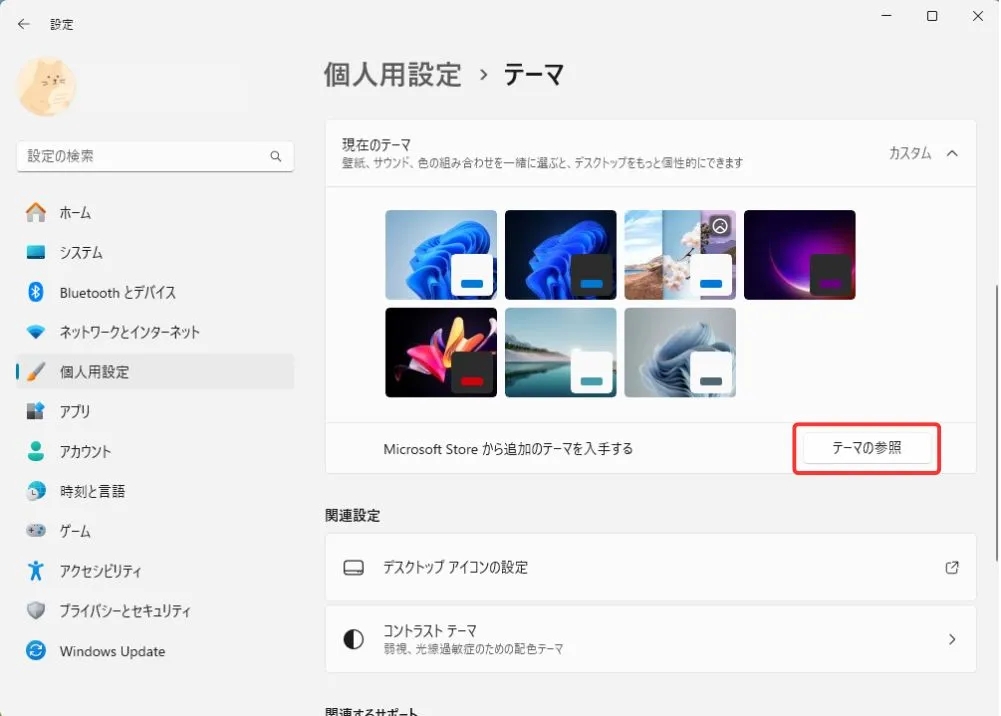

「個人用設定」→「テーマ」から、「テーマの参照」をクリックします。

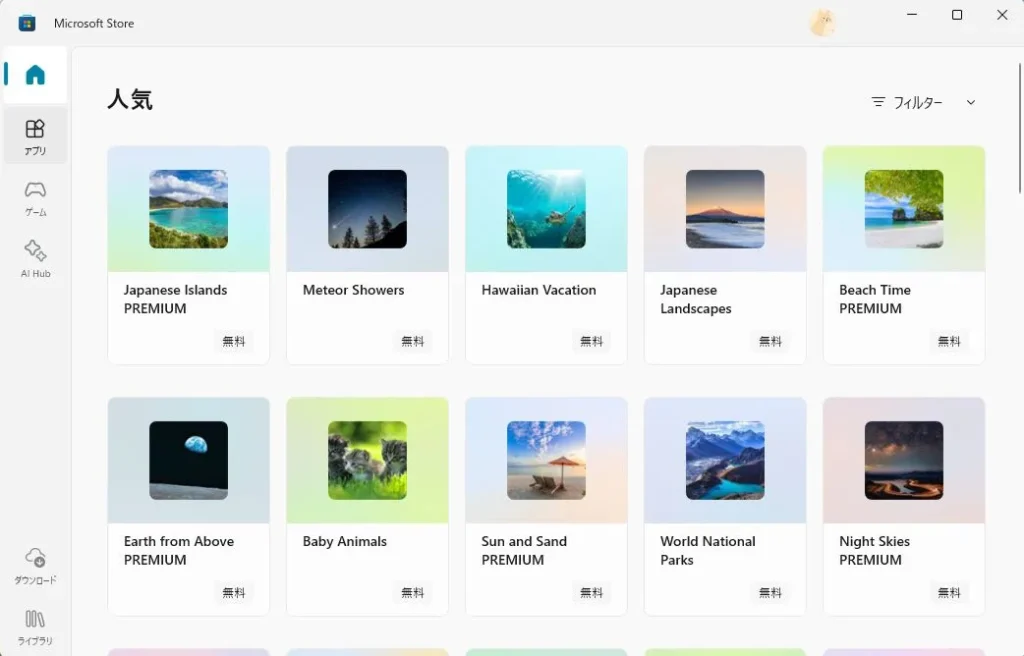

Microsoft Store内の、テーマの購入画面が出てきます。

無料のものはMicrosoft公式のものがほとんどで、そのまま利用することができます。「入手」をクリックするとダウンロードが始まります。

風景や動物の写真が多いので、お気に入りを見つけてみてください。

4. Windows スポットライト

Windows スポットライトは、壁紙とロック画面が毎日切り替わる、Windowsに標準搭載されている機能です。

画像はネット経由で自動で更新されるので、ユーザーは特に操作はしません。

こういったデフォルト背景は、野暮ったい感じになりがちですが、Windowsスポットライトは高画質な世界中の風景が日替わり表示されるので、意外と使い勝手は良いです。

通常、初期設定でWindowsスポットライトが選択されています。

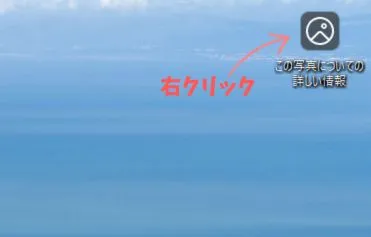

現在表示されてる画像を変えたい場合は、デスクトップのアイコンを右クリックします。

(このアイコンは、ちょっと邪魔ですけどね)

そうすると、候補が4枚表示されるので、その中から表示したい画像を選びます。

これが、いちばん簡易的に画像を変更できる方法です。

*Windowsのバージョンによっては、表示画面が違う場合があります。いったんアイコンを右クリックして、探してみてください。

2. ダークモードを使う

ダークモードにすることで、アプリやウィンドウの背景が暗い色になります。

そうすることで、画面の光量が抑えられて、目に与える負担を減らすことができます。

また、有機ELディスプレイの場合、バッテリー消費を抑える効果もあります。

では、手順を確認しましょう。

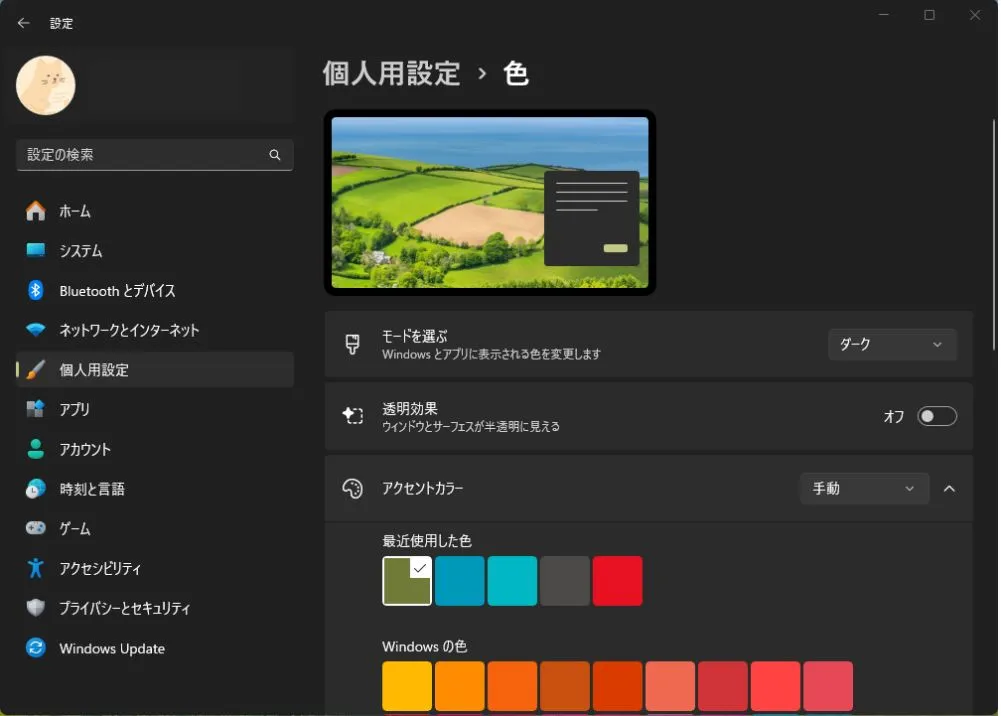

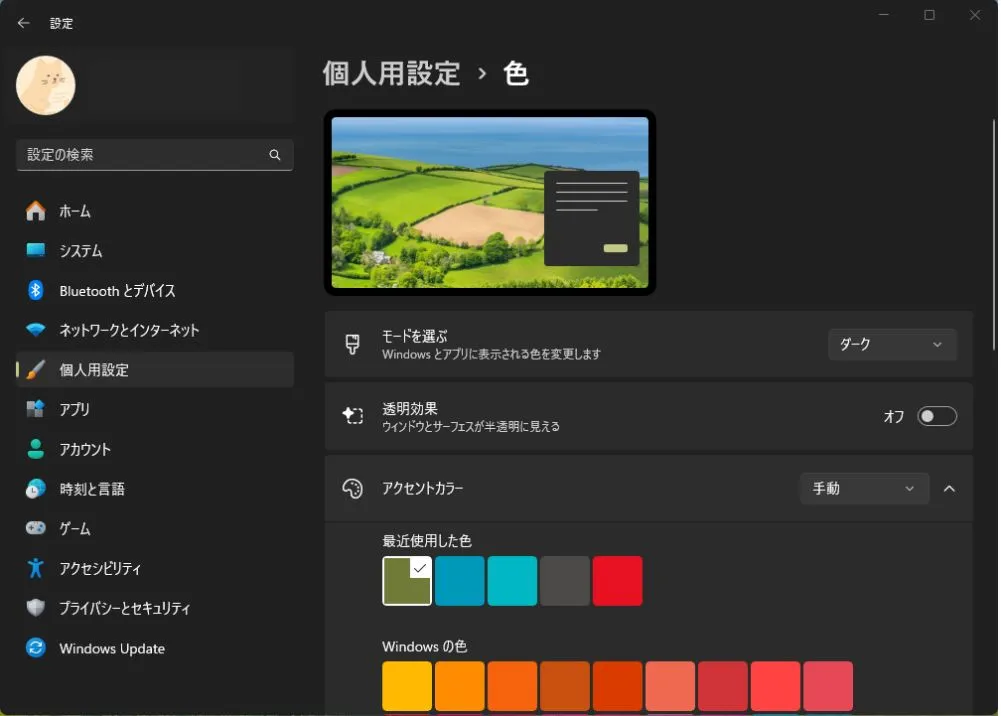

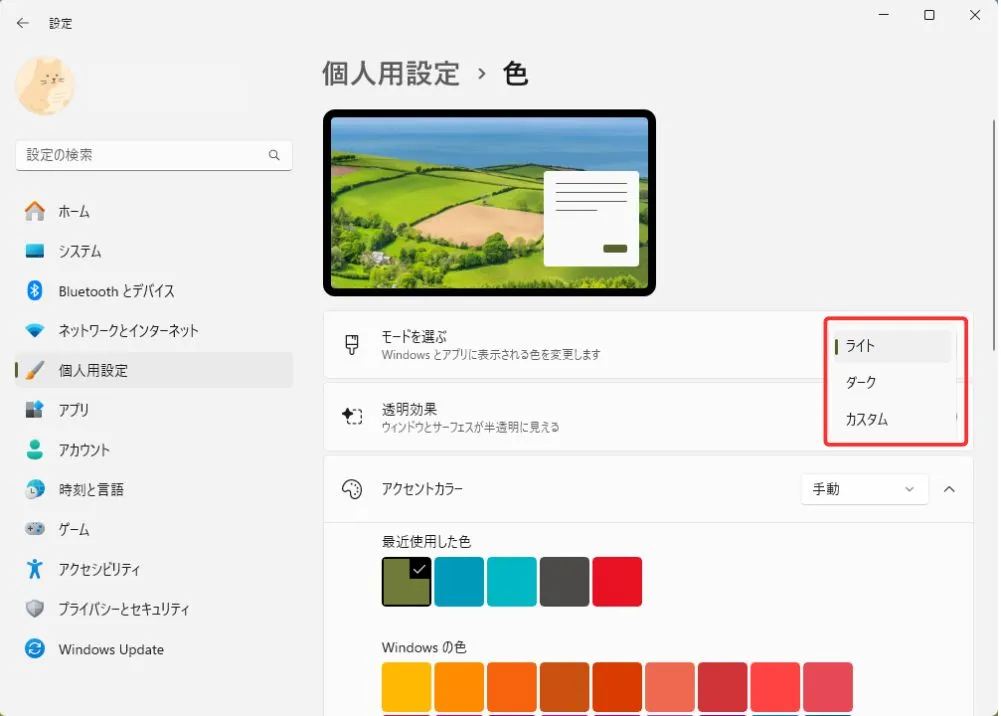

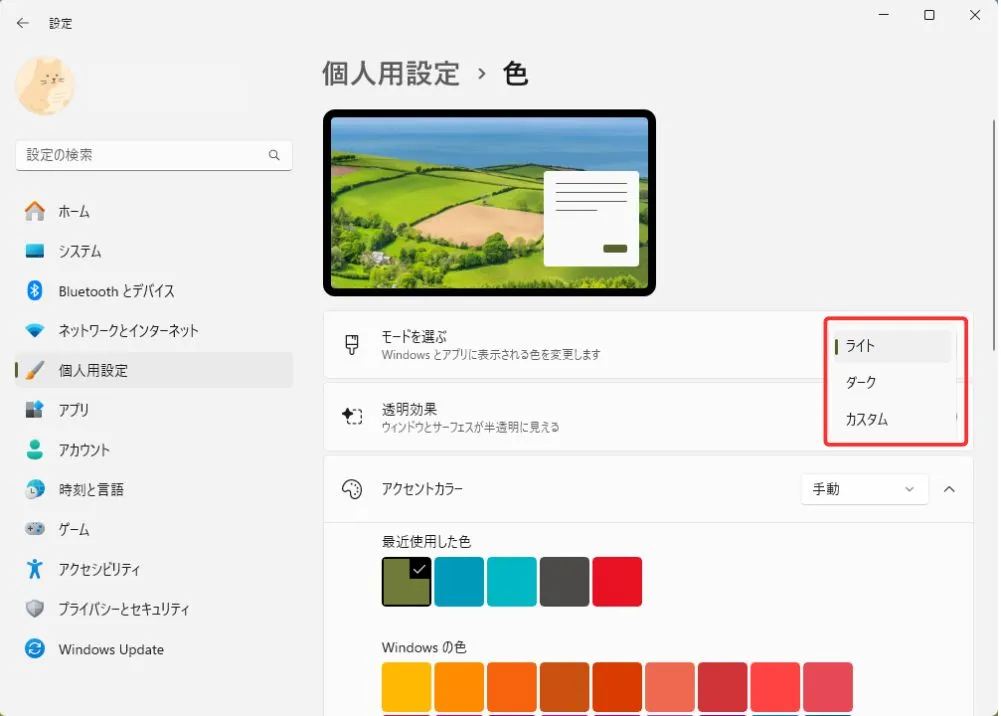

スタートメニューから「設定」→「個人用設定」→「色」を選びます。

「モードを選ぶ」のリストから「ダーク」を選ぶと、ダークモードになります。

ダークモードでは、画面すべてが暗い色になるわけではなくて、連動するアプリやウィンドウに適応されるものになります。

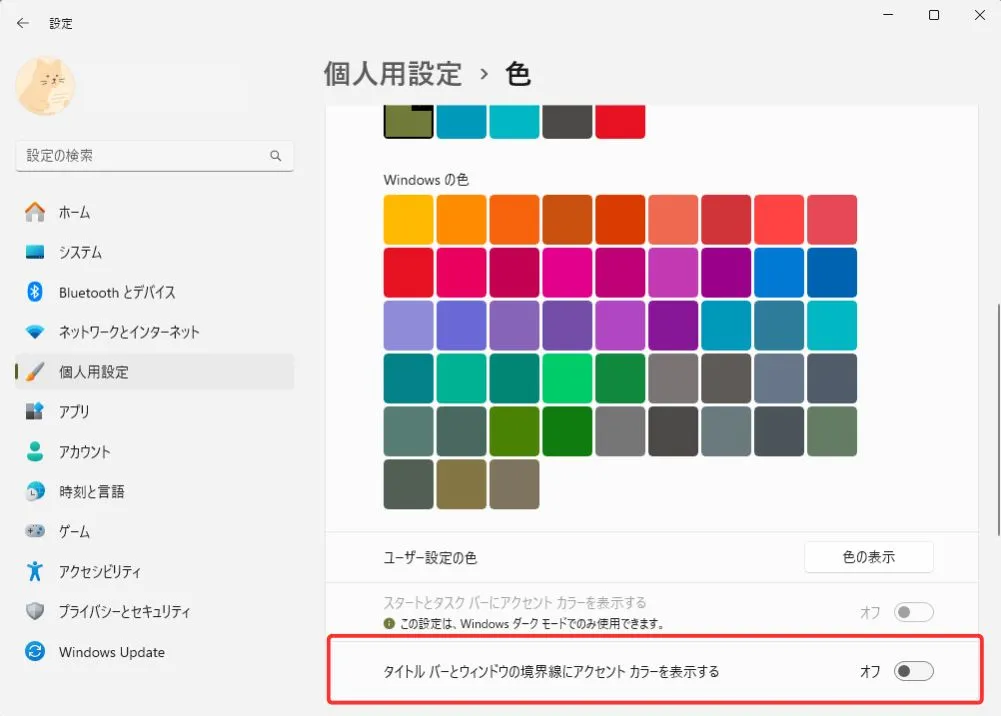

3. アクセントカラーを設定する

アクセントカラーは、スタートメニューやタスクバー、ウィンドウのアクセント部分に反映される色です。

見た目が大きく変わるものではありませんが、ちょっとしたアクセントを付けられる機能です。

手順を確認していきましょう。

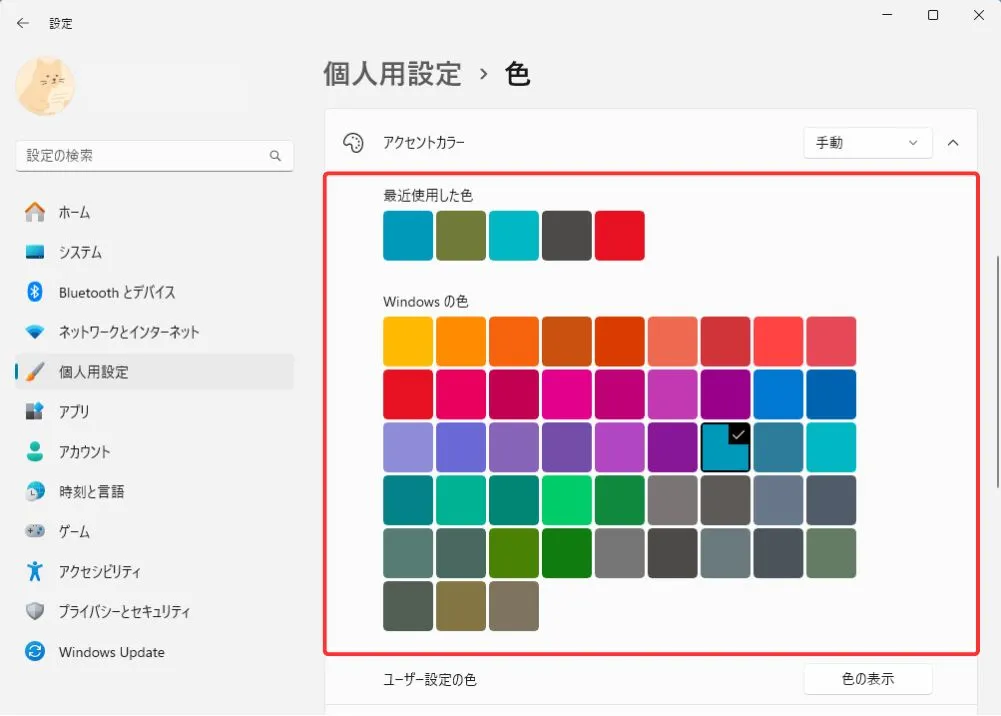

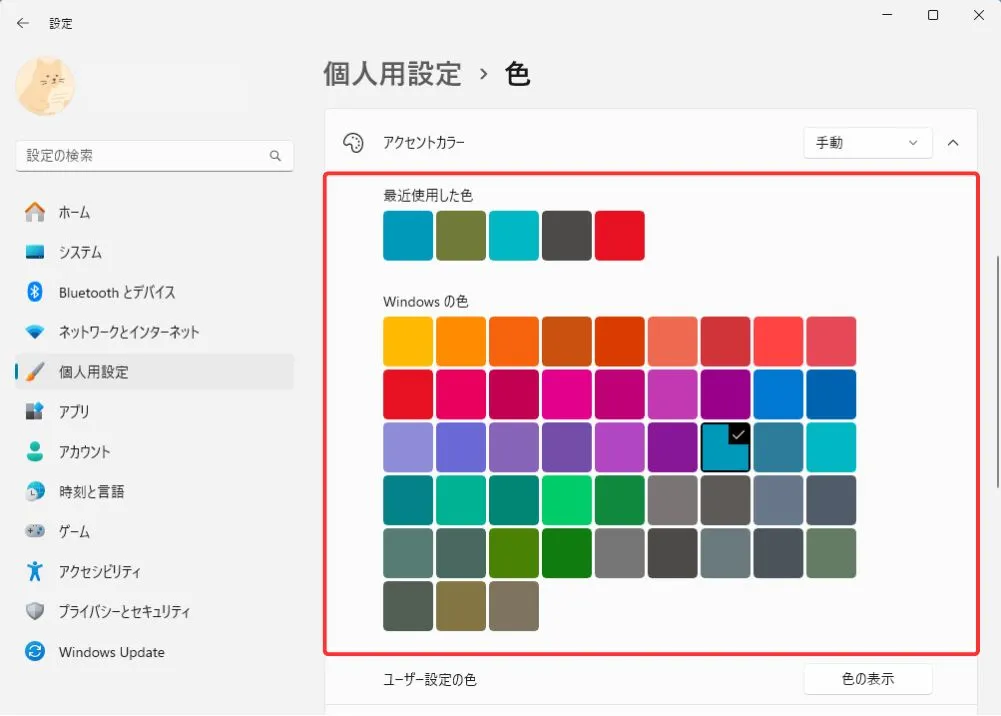

スタートメニューから→「設定」→「個人用設定」→「色」を開いて、「アクセントカラー」の項目で設定します。

画面下の「ユーザー設定の色」の「色の表示」から、自分で細かい色指定をすることもできます。

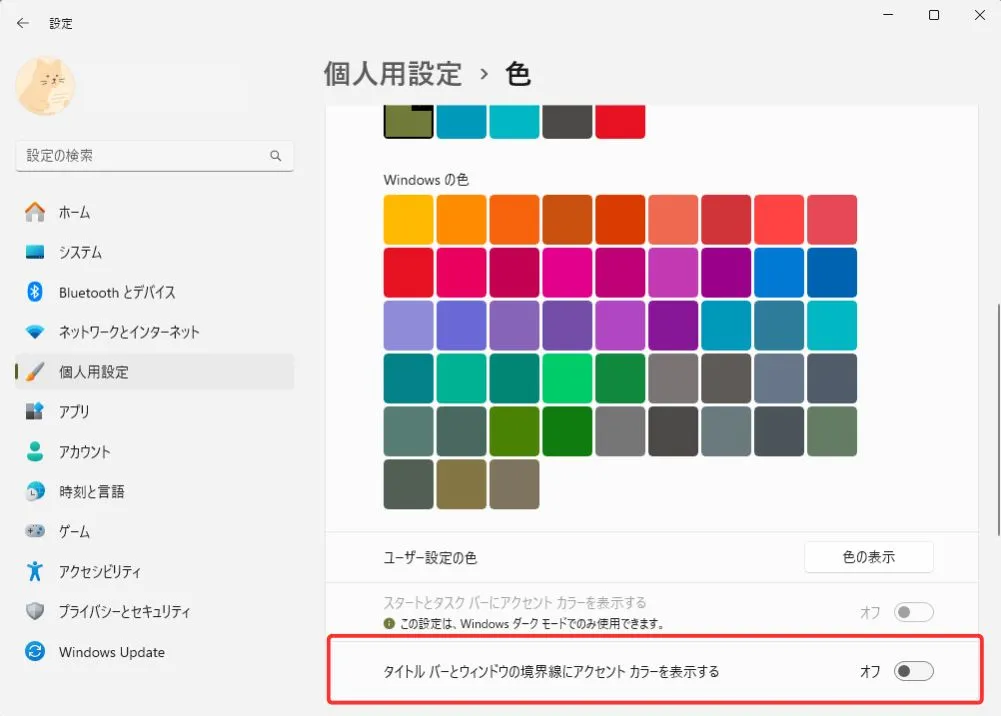

さらに、「スタートメニューとタスクバーにアクセントカラーを表示する」にチェックを入れると、アクティブウィンドウに枠がついて強調されたりします。

ウィンドウを開きすぎて、アクティブウィンドウを見失いがちな方にとっては、見た目以上に機能性を持ったものになるかもしれません。

4. 表示スケールを調整する

表示スケールは、設定では「拡大/縮小」と分かりやすい表示になっていて、主に文字の表示を全体的に大きく表示したいときに使います。

手順を確認していきましょう。

スタートメニューから「設定」 →「システム」→「ディスプレイ」を選びます。

「拡大縮小とレイアウト」の項目の「拡大/縮小」のリストから、倍率表示を選んでいきます。

「100%」に“推奨”と表示されているのは、Windowsや多くのアプリがこの倍率を基準に作られているためです。

100%以外を選んでも動作に問題が出ることはほとんどありませんが、アプリによっては表示が崩れる場合があります。見づらいと感じたら、自分に合った倍率に調整して構いません。

5. アニメーションを切り替える

ここでのアニメーションは、ウィンドウなどの挙動に関するものです。例えば、ウィンドウを閉じるときに、タスクバーに吸い込まれるような視覚演出がありますが、これらを「オン/オフ」する設定です。

特に機能性に関わるものではありません。

PCの性能が現在のものほど高くなかった時代には、動作を遅くする原因になる場合がありました。

なので、性能の低いPCを使っている場合は、動作を軽くすることがあるかもしれません。

では、手順を見ていきましょう。

スタートメニューから「設定」→「アクセシビリティ」→「視覚効果」を開きます。

「アニメーション効果」の”オン/オフ”を選びます。

6. まとめ

Windowsは、ちょっとした設定を変えるだけで見た目の印象が大きく変わります。

今回紹介したのは、以下の5つの方法です。

壁紙を変える

ダークモードを使う

テーマカラーを設定する

表示スケールを調整する

アニメーションを切り替える

デザインを工夫することで、自分らしい雰囲気のPC環境を作ることができます。

この他にも、当サイトでは、パソコンやインターネットを安全・快適に使えるよう、基本的な使い方を分かりやすく解説しています。興味のある方は関連記事からご覧ください。

【Windowsの基本機能の解説まとめ】

PC画面の見た目を整える方法まとめ

タスクバー・スタートメニューの整理術

スナップ・仮想デスクトップ・タスクビューの使い方

コピー履歴機能:クリップボードの使い方

スクリーンショットを撮る方法まとめ

Windowsの初期設定に関する解説

Windows11の初期設定を画像付きで解説

Windowsのユーザーアカウントとは?

Microsoftアカウントの作成手順

ソフトウェアを使うための基本解説

ソフトウェアのインストール・アンインストールのやり方

アプリ版とブラウザ版、どっちを選ぶべき?

外部デバイスに関する基本解説

マウスやタッチパッドの動作を変更する方法

ドライバーとは?インストールと確認の基本

外付けHDD・USBがつながらない原因8選

【PCを安全に使うために】

パスワード管理やセキュリティ対策については、以下の記事で詳しく解説しています。

Windows セキュリティの設定方法を解説

安全なパスワードの作り方を解説

パスワード流出とは?:いまからできる対策を解説