「家族でPCを共有してるけど、プライバシーが心配」

「なんとなく共有してるけど、どこまで安心なのか知りたい」

便利な機能ではあるものの、ちゃんと理解しないまま利用している方も多いのではないでしょうか。

Windowsには、アカウントを分けてPCを共有する機能がありますが、全く別のPCとして使えるわけではありません。

あくまで擬似的な区切りなので、機能を正しく理解しておくことが重要です。

それでも、アカウントを分けるだけで“使いやすさ”と“安心感”がぐっと高まります。

家族それぞれが自分専用の作業領域を持てることに加え、ファミリー機能を活用すれば、子どもの利用時間やアクセス内容の管理もできます。

また、機能を正しく理解することで、完全なプライベートとはいかないものの、

デスクトップやファイルが混ざらない

ブラウザの履歴やログイン情報も別

他の人の作業に影響を与えない

といった意味で、パソコンを家族で安全に、気持ちよく共有することができます。

この記事では、そういった家族でパソコンを使うときに知っておきたい、アカウントの分け方と活用のポイントを解説していきます。

1. アカウントを分けるメリット

それではまず、アカウントを分けることのメリットを確認しながら、「できること」と「できないこと」をざっくりと理解していきましょう。

① デスクトップやフォルダが個人用になる

アカウントを分けると、それぞれに専用の作業スペースが用意されます。

そのスペースだけは、他の人のファイルと混ざる心配がなく、自分の環境として安心して使えます。

ただし、注意点があります。

上の例で、個人スペースにあたるものが、「Cドライブの個人ユーザーフォルダ」の中身です。

フォルダ階層でいうと「C:\Users\(ユーザー名)」にあるものです。

共有部にあたるものが、それ以外の全部です。

個人スペースが少ないように見えますが、各種の設定や、アプリの設定などがこの場所に収まっているので、プライバシーが守られています。

アプリのデータは、個人スペース内の「AppData」内に保存されるので、個人が作成したデータ自体は保護されているのです。

ただし、当然ですが共有スペース(Dドライブなど)に保存すると、他のユーザーからもアクセスできます。

具体的に、何が守られて・何が守られないのか、ざっくり確認しましょう。

「デスクトップ」「ドキュメント」「ピクチャ」「ダウンロード」などの個人用フォルダは、Cドライブ内の個人用フォルダにあります。

これらのフォルダは、アカウントごとの“プライベート領域”としてWindowsがアクセス制限をかけていて、他のユーザーからは基本的に見えない設計になっています。

※ただし、管理者権限を使えば特別にアクセスすることも可能です。完全に見られないわけではない点には注意しましょう。

また、ファイル階層についての話にも触れましたので、「ちょっと曖昧だな」という場合、以下の記事を参考にしてみてください。

② ブラウザの履歴やお気に入りも分けられる

Webブラウザの閲覧履歴、ブックマーク、ログイン情報などもアカウントごとに管理されます。

これらの情報は、PCを使う上で、プライバシーに関わる重要度の高いものです。

上記①で確認したように、ブラウザアプリの保存・利用のデータは「Cドライブの個人用フォルダ」の「AppData」というところに保存されています。

ブラウザ情報を見られないというだけでも、アカウントを分ける意味は充分あります。

③ 権限を分けて安心して使える

アカウントを分けて、プライベートスペースを確保するという機能以外に、権限を設定するという使い方もできるのが、この機能の特徴です。

例えば、代表者だけを「管理者アカウント」にして、他の家族は「標準アカウント」にしておきます。

そうすると、「標準アカウントでは重要な設定を変えられない」ようにすることができます。

誤って大事な設定を変えたり、知らないうちにソフトを削除されてしまう、といったようなトラブルに対策できるのです。

このようにアカウントを分けるだけで、プライバシーの確保とトラブル予防ができ、家族全員の使い分けができるようになります。

④ 表示や操作環境を自分好みにできる

アカウントを分けて使えば、見た目や使い勝手を自分好みにカスタマイズすることができます。

たとえば、

壁紙やテーマカラー

文字の大きさや表示倍率

タスクバーの配置

スタートメニューの表示

フォルダーオプション

など、見た目から操作感まで細かく設定できます。

家族全員が同じ環境を共有すると不便を感じることもありますが、アカウントを分ければ、それぞれが使いやすい設定で快適に作業できます。

画面上のデザインを、自分好みに整える方法については、以下の記事にまとめています。

2. アカウントの種類と使い分け

少し説明しましたが、Windowsでは「管理者」と「標準」など、アカウントに種類があります。

✅️ 管理者アカウント

パソコン全体の設定を変更できる「権限の強いユーザー」。

アプリのインストールや、他のアカウントの追加・削除も可能です。

✅️ 標準アカウント

ふだん使いに適した「制限付きのユーザー」。

アプリのインストールや重要な設定変更には、管理者の許可が必要です。

家族でPCを使う場合は、親が管理者/子どもは標準ユーザーという使い分けがよく使われます。

それぞれの違いやできることの範囲について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

3. 「家族」と「その他のユーザー」の違いは?

Windowsでアカウントを追加する際、「家族」と「その他のユーザー」の2種類から選べます。

どちらもアカウントを追加する機能ですが、目的や使える機能が大きく異なります。

家族:

Microsoftファミリー機能が使える

利用時間やアプリ、Webアクセスの制限が設定できる

アカウントの追加にはMicrosoftアカウントのメールアドレスが必要

親(管理者)から子どもの利用状況を確認・制限できる

👉 子どもに安心して使わせたいときに最適です。

その他のユーザー:

Microsoftアカウントでもローカルアカウントでも作成できる

制限や管理機能はないが、手軽に追加可能

一時的な利用者に向いている

管理者が直接制限をかけるには個別に設定が必要

👉 制限が不要な一般ユーザーを追加したいときに向いています。

家庭内でお子さんが使う場合は「家族」での追加が安心です。

単純に共有したいだけなら「その他のユーザー」で十分な場合が多いでしょう。

以下、表にもまとめているので、確認してみてください。

| 家族 | その他のユーザー | |

|---|---|---|

| 主な用途 | 子どものアカウント管理 | 一般的なアカウント追加 |

| 管理機能 | 利用時間・Web制限など可能 | なし(個別設定が必要) |

| Microsoftアカウント | 必須(メール招待) | なくてもOK(ローカル可) |

| 管理者からの制御 | できる(ファミリー管理) | できない(制限なし) |

4. 家族・その他のユーザーを追加する手順

それでは、アカウント追加手順を実際の画像を見ながら、説明していきます。

【準備】追加するMicrosoftアカウントの作成

まず追加するアカウントを、事前に作っておきます。

Microsoftの公式HPから作成します。

Windows設定の追加画面から新規作成することもできますが、新しいアカウントをその場で作成する場合は、Outlookのドメイン(@outlook.jp など)でのメールアドレス登録が求められます。

通常のアカウント作成であれば、GmailなどのWebメールなどでも作成可能なので、事前準備をオススメします。

Microsoftアカウントの作成手順は、別の記事で解説していますので、そちらを確認しながら進めてみてください。

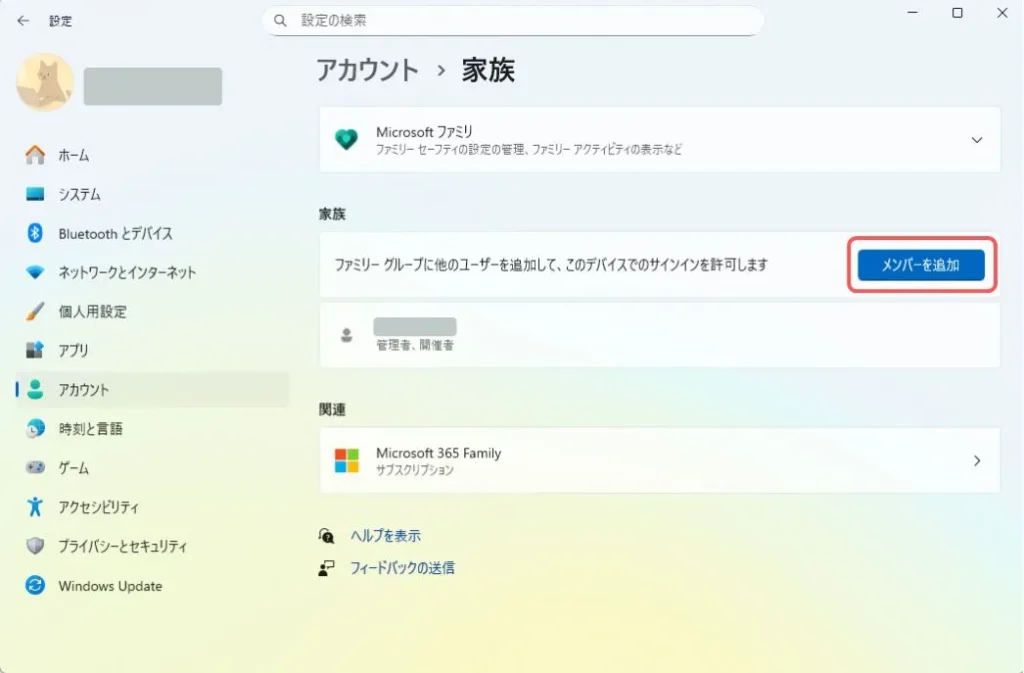

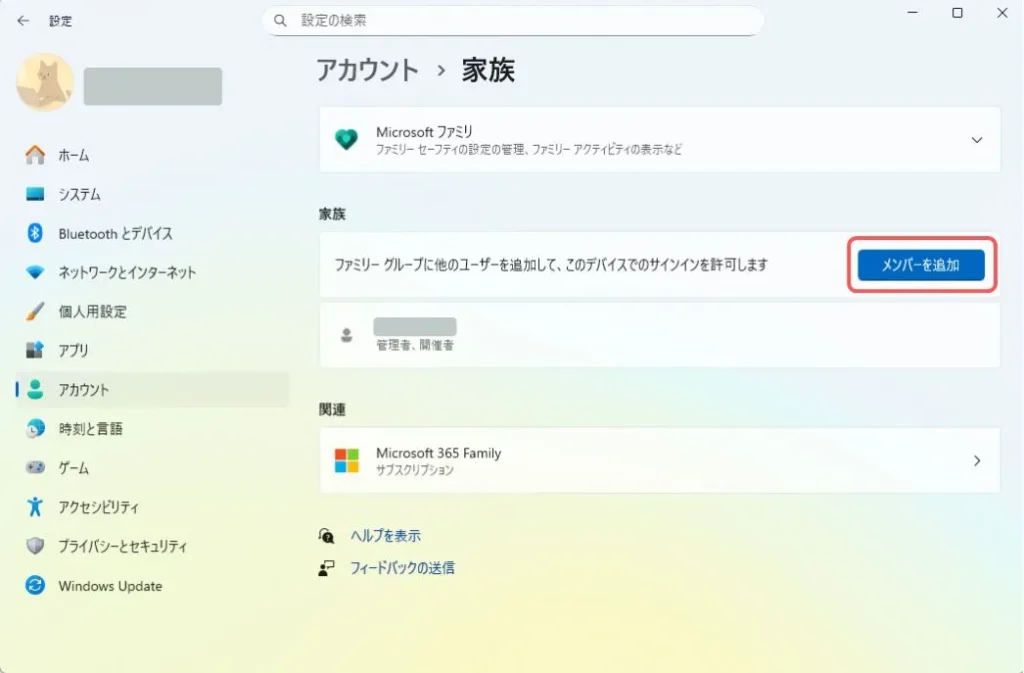

「家族」としてアカウントを追加する手順

それでは、作成したアカウントを家族アカウントとして追加する方法から、見ていきましょう。

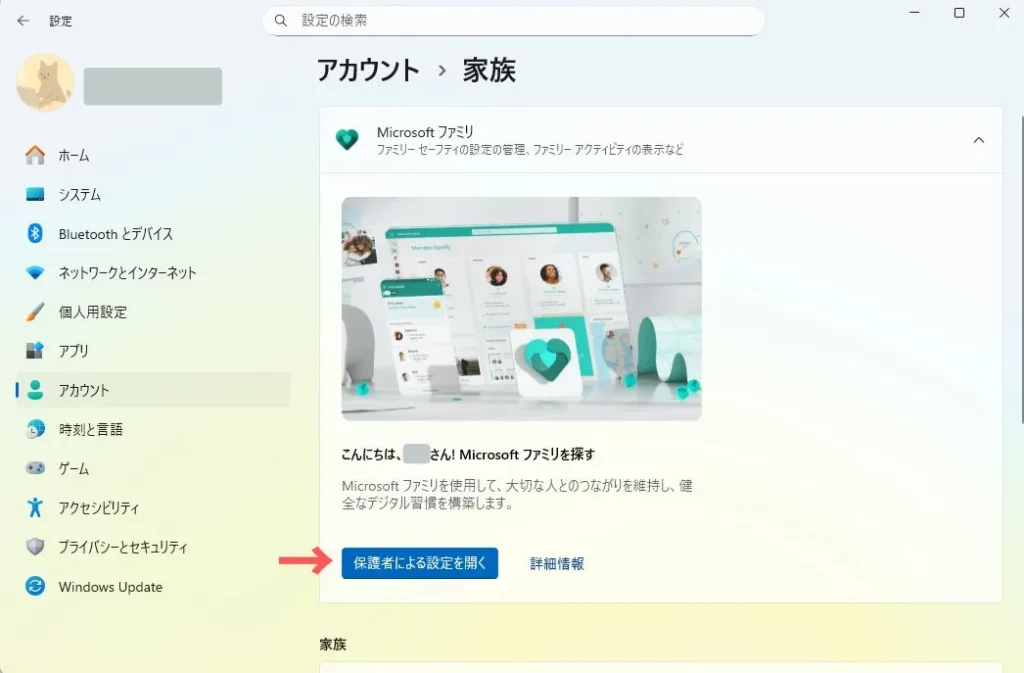

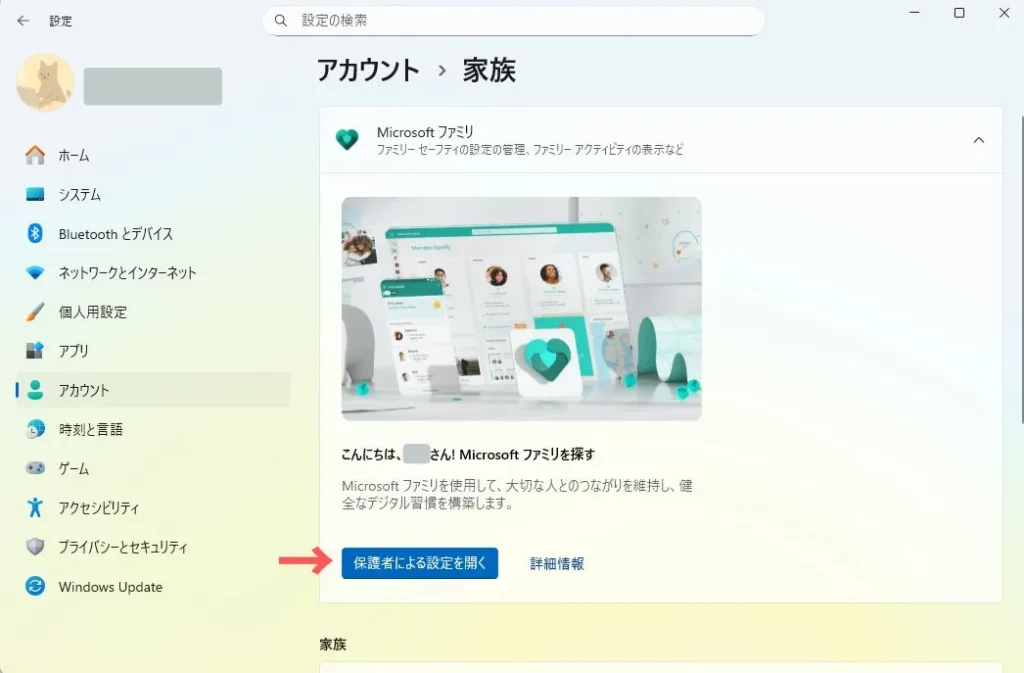

① まずは設定アプリを開きます:

スタートボタン → 「設定」 → 「アカウント」 →「家族」

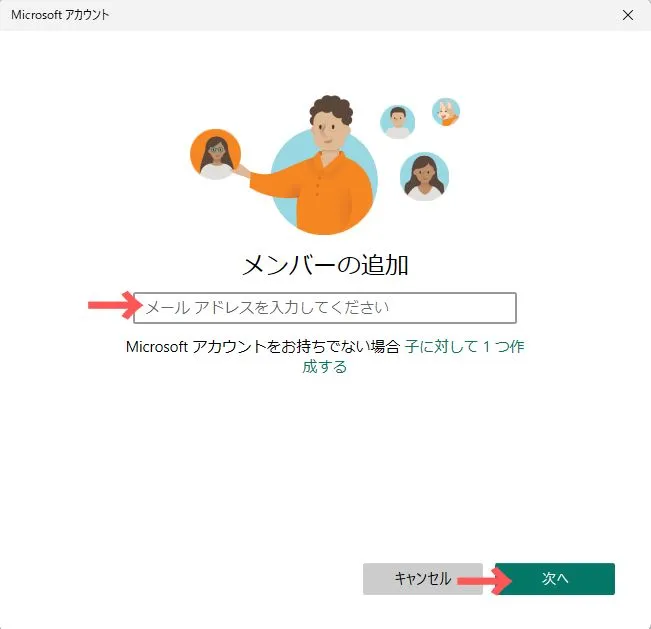

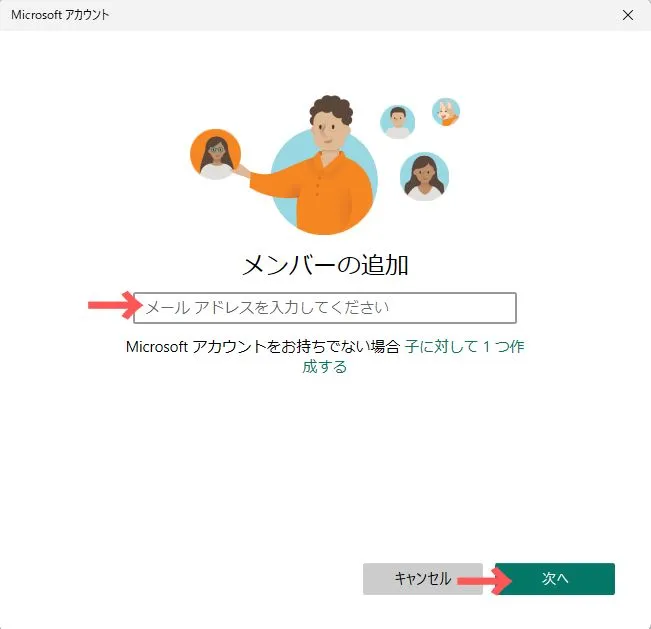

②「メンバーを追加」をクリックします:

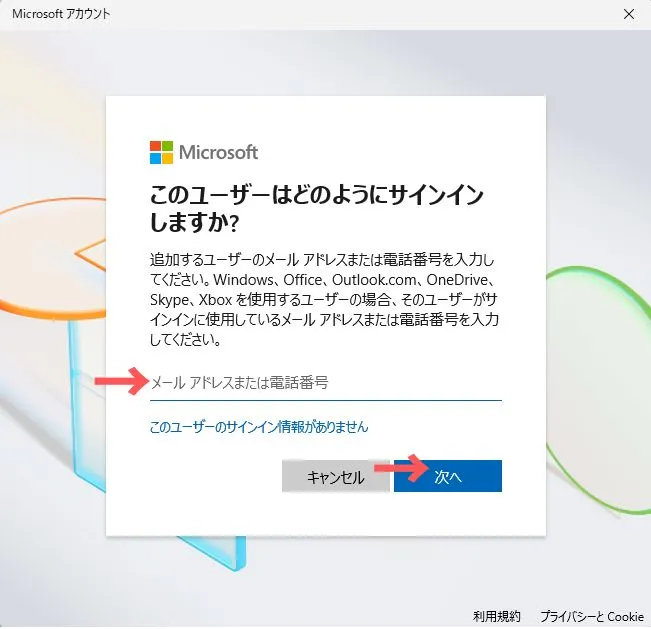

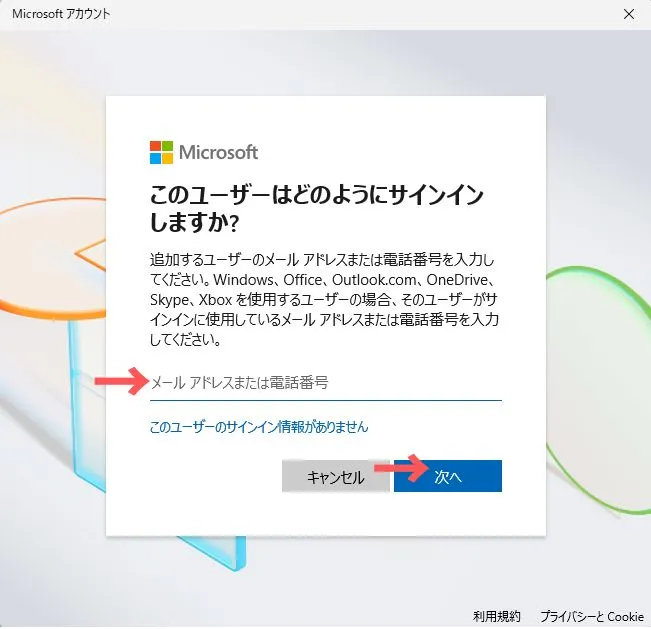

③ 追加したい人のMicrosoftアカウント(メールアドレス)を入力:

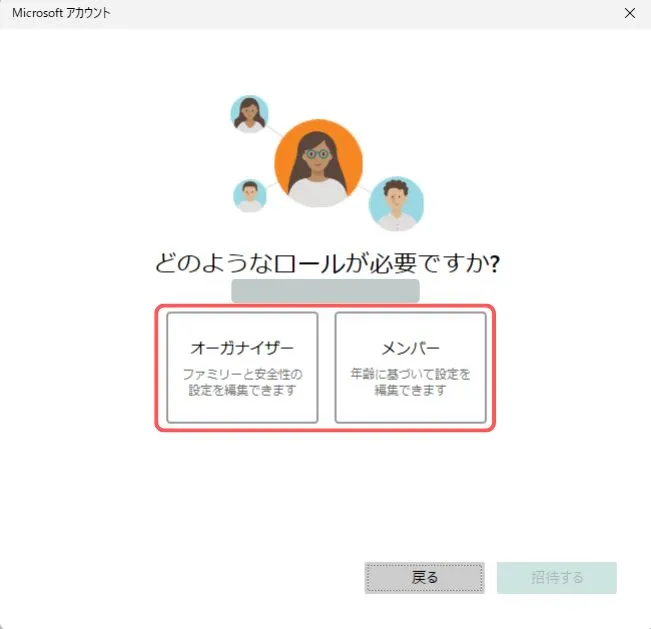

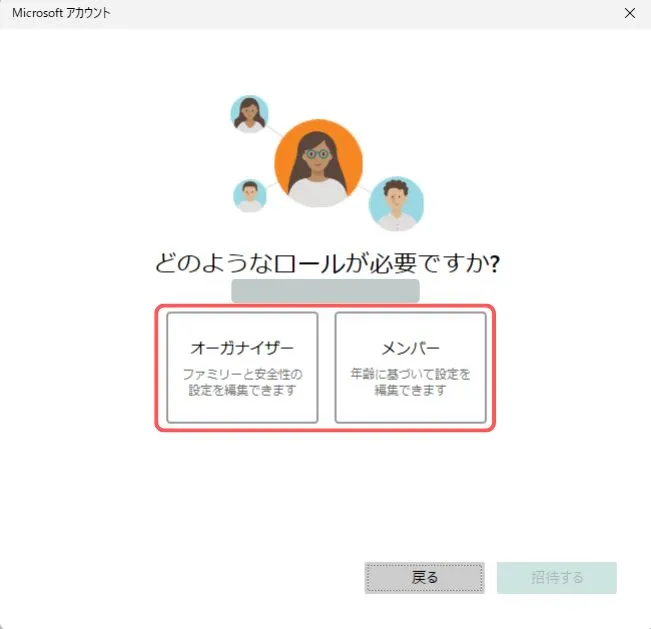

④ 権限を選択して追加:

お子さんのアカウントを追加する場合は「メンバー」を選びます。

✅️ オーガナイザーとは?:「管理者(親)」を追加する場合

「オーガナイザー」とは、グループを管理する立場のユーザーのことです。

メンバーの追加・削除や、設定の変更、共有範囲の調整など、全体のコントロールができる権限を持っています。

たとえば、MicrosoftやGoogleのファミリー設定、クラウドサービスなどでは、オーガナイザーが中心となってグループを管理します。

✅️ メンバーとは?:子どもを追加する場合

「メンバー」は、オーガナイザーが招待したユーザーで、基本的にはサービスを利用する側の立場です。

グループの中に所属しながらも、自分で設定を大きく変えたり、他のメンバーに影響する操作はできません。

ただし、オーガナイザーの設定次第で、ある程度の機能を使える場合もあります。

子どもにパソコンを使わせるとき、「PC上では標準ユーザーアカウントで制限をかけ」、「Microsoft Familyでオーガナイザーとしてアプリの利用時間を管理する」など、両方を組み合わせることで効果的な制御が可能になります。

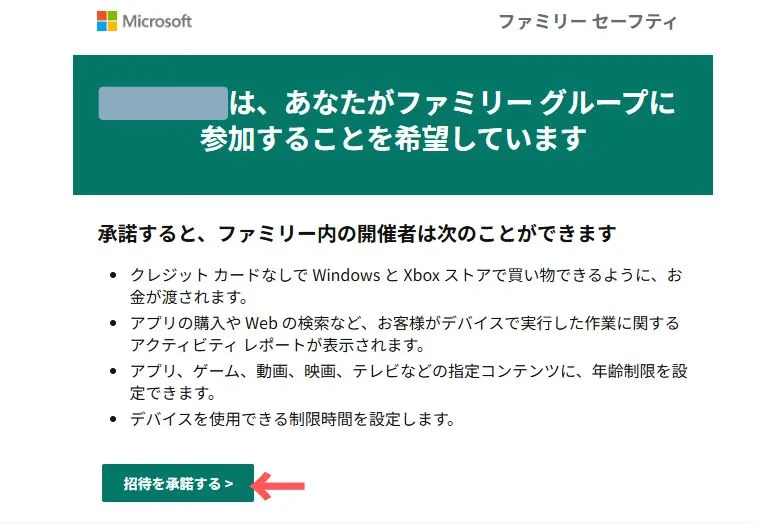

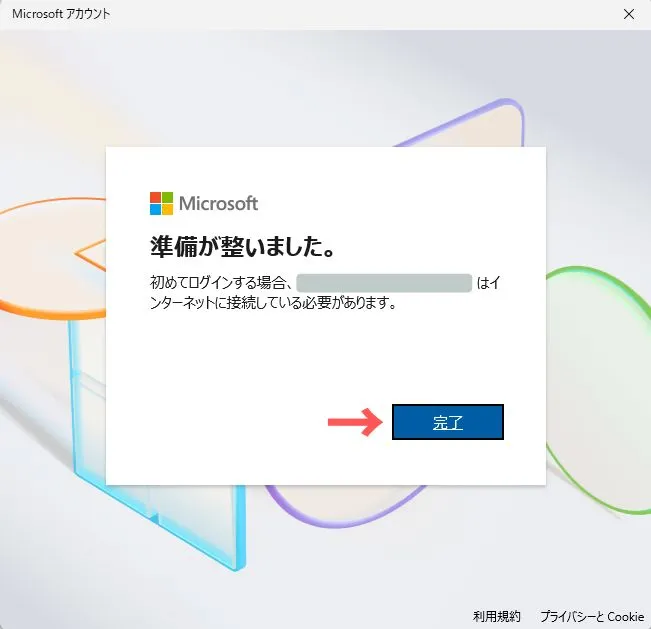

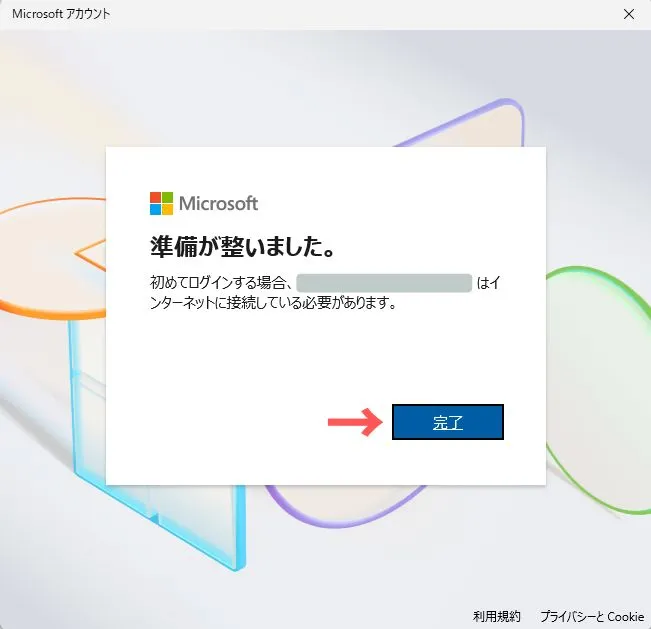

⑤ 相手のメールアドレスに招待が届く:

招待されたメールアドレス宛に、メールが届きます。

これを承認すれば、ファミリーグループに追加されます。

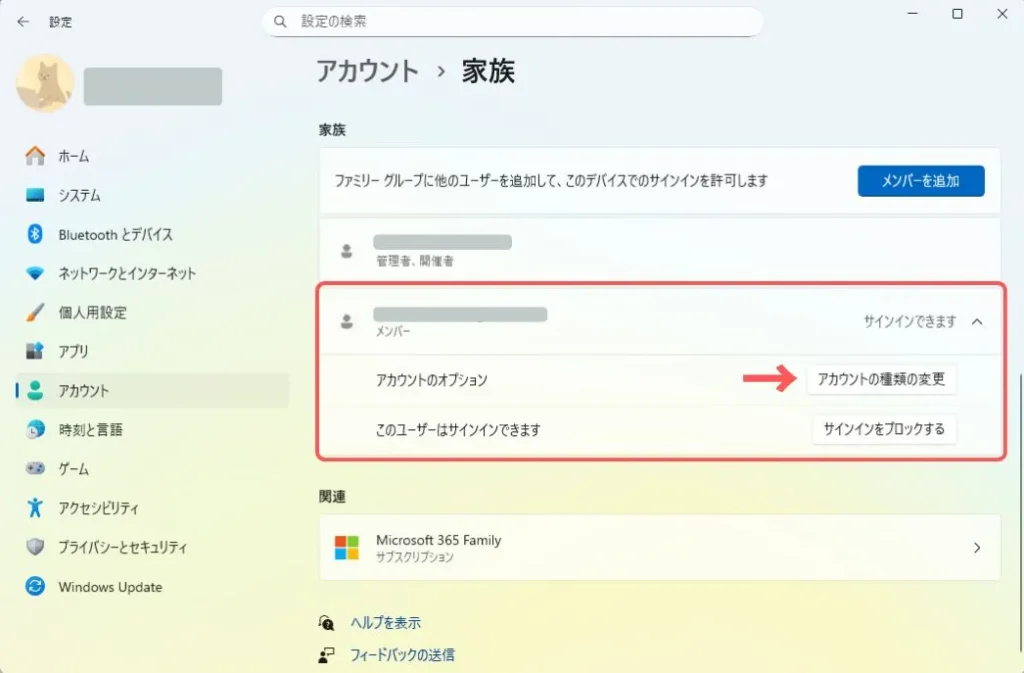

補足①:設定された権限の確認

「設定」 → 「アカウント」 →「家族」で表示される画面で、追加されたアカウントの権限が確認できます。

「アカウントの種類の変更」を開き、「標準ユーザー」になっていることを確認しましょう。

補足② 追加後は保護者アカウントから利用制限の設定が可能:

同様に、「設定」 → 「アカウント」 →「家族」を開きます。

「Microsoft ファミリ」→「保護者による設定を開く」から、「Family Safety」の管理ページにアクセスできます。

「Family Safety」の設定方法に関しては、別の記事で解説しますので、そちらを参照してください。

「その他のユーザー」としてアカウントを追加する手順

こちらは、「家族アカウント」よりもっと簡易的で、「Family Safety」での管理を必要としないユーザー向けです。

制限を加えない家族アカウントや、ご自身のサブアカウントの追加などに向いています。

① 設定アプリを開く:

スタートボタン → 「設定」 → 「アカウント」 →「他のユーザー」

②「アカウントの追加」をクリック:

③ 追加したい人のMicrosoftアカウント(メールアドレス)を入力:

④ 追加したアカウントでWindowsにサインインします

アカウントの切り替え方は、次の「アカウントはどうやって切り替える?」を参照してください。

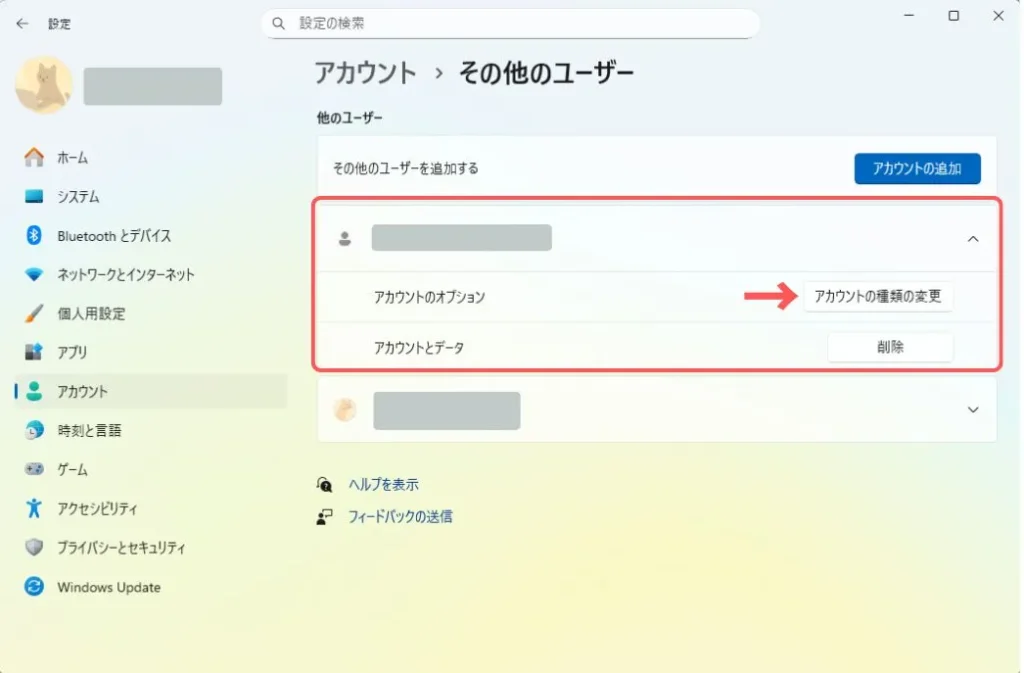

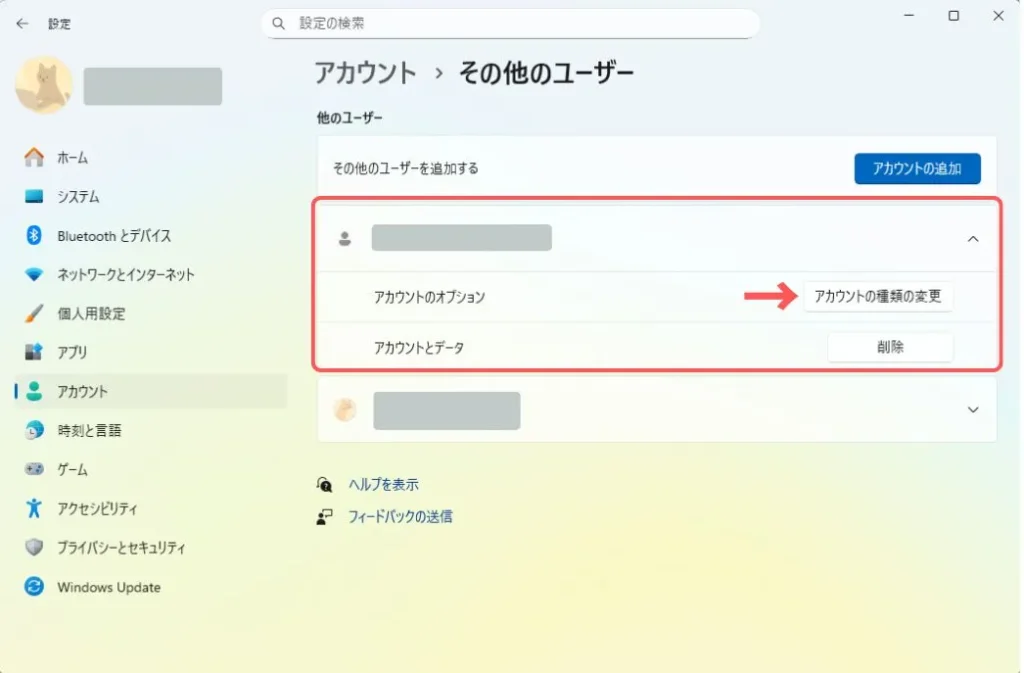

補足: 必要に応じて「アカウントの種類」を変更

ユーザーの削除やアカウントの種類(標準/管理者)の確認は、「設定」→「アカウント」からいつでも行えます。

5. アカウントはどうやって切り替える?

家族でアカウントを分けて使っている場合、それぞれが使うときには自分のアカウントに切り替えてログインする必要があります。

Windowsでは、再起動しなくても、簡単にユーザーの切り替えができます。

アカウントの切り替えには、2通りの方法があります。

それぞれ確認していきましょう。

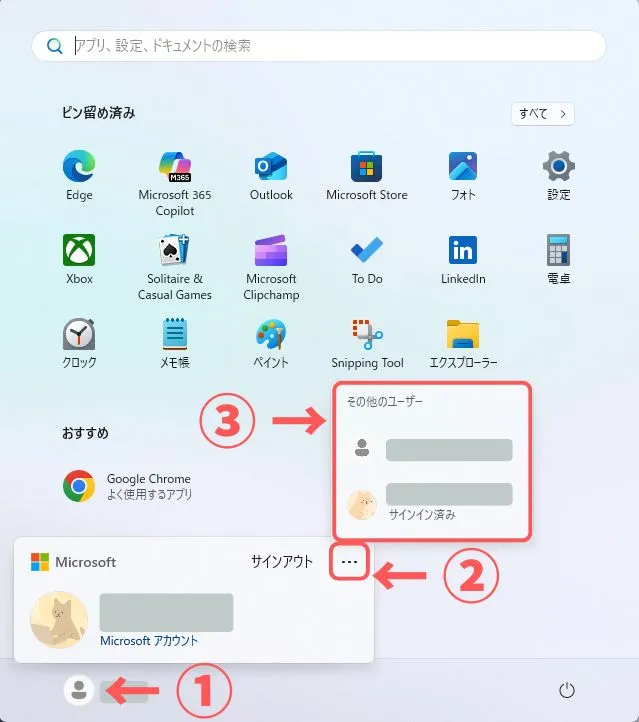

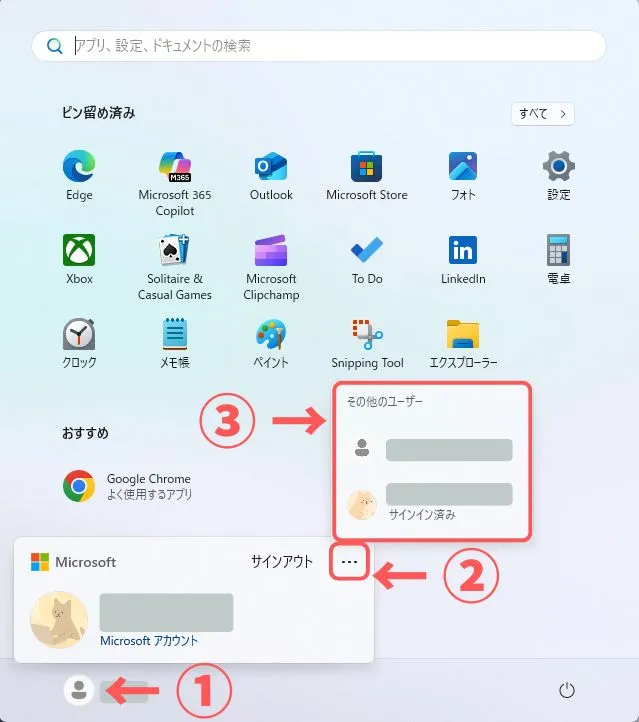

① スタートメニューから切り替える

スタートメニューを開き、

① 左側のアカウントアイコン(人のマーク)をクリック

② 3点マークをクリック

③ 表示されたユーザー一覧から、サインインするアカウントを選ぶ

→パスワードまたはPINを入力してログインします。

この方法では、切り替え前のアカウントはサインアウトされて、作業中のウィンドウが終了してしまいます。

通常であれば問題ないのですが、例えば一時的に別のアカウントに切り替えて、また元のアカウントに戻って作業する場合など、ちょっと面倒です。

そういったときは、次に紹介する方法でアカウントを切り替えます。

② ショートカット(Ctrl + Alt + Delete)からの切り替え

Windowsには「ユーザーの切り替え(Fast User Switching)」という機能があり、他のユーザーの作業を終了させずに、自分のアカウントに切り替えることができます。

ロック画面に移動して、切り替える方法でも同様ですので、覚えておくと便利です。

① Ctrl + Alt + Delete を同時に押して「ユーザーの切り替え」を選択

② または、Windows + L を押してロック画面に移動し、他のユーザーを選んでサインイン

💡 この方法のメリット

✅️ 他の人が開いていたアプリやファイルはそのままの状態で保持されます

✅️ 作業中のデータが消えることなく、あとで元のユーザーが作業を再開できます

サインアウトすべき場合は?

以下のような場合は切り替えではなく、「サインアウト」してから交代するのがおすすめです。

パソコンの動作が重くなってきたとき

セキュリティ上ログイン状態を残したくないとき

切り替えの方法は、その時の使用状況に応じて、使い分けることができます。

また、アカウントを切り替えるとき、再起動は必須ではありませんが、気になる場合は一度パソコンを再起動してから操作してもOKです。

キャッシュや一時的な不具合がリセットされ、スムーズに切り替えられることがあります。

✔ ポイントまとめ

| 操作 | 動作の違い | おすすめの場面 |

|---|---|---|

| 切り替え(ユーザーの切り替え) | 他のユーザーの作業状態は保持される | 家族で交代しながら使いたいとき |

| サインアウト | 前のユーザーの作業が終了・ログアウトされる | パソコンの動作が遅いときや安全を確保したいとき |

ユーザーの切り替えをうまく使えば、1台のパソコンでも家族それぞれが安心して作業を続けることができます。

使い終わったときは、できるだけサインアウトしておくとより安全です。

6. 絶対に見られたくないデータはどうする?

家族で共有するパソコンでは、アカウントを分けても完全にプライベートな空間を作るのは難しい場合があります。

とくに、大きなデータ(動画や大量の写真など)で、他の人に見られたくないものは、保存場所に注意が必要です。

現実的な対策

外付けHDDやUSBメモリを利用するのもひとつの方法です。

- 必要なときだけ接続して使う

- 普段は外しておけば他の人に見られる心配がない

- 保存容量も大きく、データの管理がしやすい

このように、大きなデータで完全にプライベートにしておきたい場合は、外付けストレージを活用するのが現実的です。

7. まとめ

家族でパソコンを共有する場合は、次のポイントを押さえましょう。

✅️ アカウントを分けて使うことで、データの混在や誤操作を防げる

✅️ 管理者アカウントは1人だけにし、他の家族は標準アカウントを使うのが基本

✅️ Dドライブなど共通の領域は注意が必要。完全にプライベートにしたいデータは外付けHDDを活用するのも有効

こうした工夫をすることで、家族みんなが快適に、そして安心してパソコンを使える環境を作ることができます。

この他にも、当サイトでは、パソコンやインターネットを安全・快適に使えるよう、基本的な使い方を分かりやすく解説しています。興味のある方は関連記事からご覧ください。

【Windowsを活用する基礎解説まとめ】

家族で安全にPCを使うための解説

子ども用の制限付きアカウントをつくる方法

キーボードとタイピングの基本まとめ

キーボードのキーの意味と役割をまとめて解説

よく使うWindowsショートカットキーまとめ

ここから始める、タッチタイピングの超基本

初心者向けタイピング練習サイトまとめ

ファイル管理の基本まとめ

エクスプローラーの構造と基本操作

ファイルとフォルダの基本ルールを知る

データ整理の基本:ファイル名の付け方

インターネットを使うための基礎知識

Web検索の超基本テクニックをおさらい

【PCを安全に使うために】

パスワード管理やセキュリティ対策については、以下の記事で詳しく解説しています。

Windows セキュリティの設定方法を解説

安全なパスワードの作り方を解説

パスワード流出とは?:いまからできる対策を解説

パスワードの管理も「家族で共有」が安心

家族でPCを使い分けるなら、それぞれのアカウントに紐づくパスワードの管理も重要になります。

1Passwordファミリープランなら、パスワードを安全に保存・共有でき、ログイントラブルの防止にもつながります。

個人のプライバシーを保ちながら、家族全員の情報を効率よく守る。そんな使い方ができるのが、1Passwordの強みです。